Ataque aos direitos indígenas: Senado aprova exploração mineral em Terras Indígenas

Aprovada pelo Senado, a exploração mineral em Terras Indígenas intensifica a vulnerabilidade das comunidades, ameaça a biodiversidade e legitima práticas predatórias em territórios historicamente desprotegidos.

Reprodução/Foto: Greenpeace.

Por Fernanda Beatriz

A Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (CDH) do Senado aprovou, na quarta-feira (20), o Projeto de Lei 1.331/2022, que regulamenta a exploração mineral em Terras Indígenas. A proposta abre caminho para atividades como pesquisa e lavra de minérios, petróleo e gás natural, além de prever ecoturismo e etnoturismo nesses territórios.

O texto estabelece que a mineração só poderá ocorrer com o consentimento prévio da ampla maioria das comunidades afetadas, que deverão ser consultadas em até três meses, prazo renovável por igual período. Também prevê que os povos indígenas recebam entre 2% e 4% do faturamento bruto obtido com a comercialização dos minérios. A prática, no entanto, não se aplica a áreas habitadas por povos isolados.

Agora, a matéria segue para análise na Comissão de Meio Ambiente (CMA) e, posteriormente, na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), em meio à pressão de setores econômicos interessados em expandir o garimpo e a exploração de recursos naturais em territórios indígenas.

A aprovação do PL 1.331/2022 provocou reação imediata da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB), que divulgou, na quinta-feira (21), uma nota repudiando o projeto. Segundo a organização, a proposta representa uma grave ameaça aos direitos fundamentais das comunidades indígenas, ao permitir garimpos e a exploração econômica em terras homologadas ou em processo de demarcação.

“A APIB reafirma que esse projeto viola direitos essenciais e intensifica as violências contra os povos originários, devendo ser arquivado para respeitar o Estado Democrático de Direito e os compromissos internacionais do Brasil”, afirmou a entidade em publicação nas redes sociais. A organização também alertou para os riscos de agravamento da violência, impactos negativos sobre o modo de vida das comunidades e prejuízos à biodiversidade e à preservação ambiental.

O projeto, de autoria do senador Mecias de Jesus (Republicanos-RR) e relatado pela senadora Damares Alves (Republicanos-DF), foi defendido como uma tentativa de dar segurança jurídica a atividades que, segundo seus proponentes, já estariam previstas no artigo 231 da Constituição Federal. No entanto, a relatora apresentou emendas que ampliaram ainda mais o escopo da proposta, retirando a exigência de que a terra indígena esteja homologada ou em processo de demarcação e flexibilizando restrições impostas pela Agência Nacional de Mineração.

Embora o texto preveja que pesquisas e atividades de garimpagem só possam ocorrer mediante o consentimento das comunidades, especialistas e lideranças indígenas alertam que essas salvaguardas são ilusórias diante do poder econômico das mineradoras: trata-se de colocar povos em situação de extrema vulnerabilidade para “negociar” com empresas multimilionárias que contam com aparato jurídico, político e, não raro, com práticas de intimidação e violência para impor seus interesses. Para o senador Humberto Costa (PT-PE), a aprovação da proposta ignora as evidências dos danos já provocados pelo garimpo em diferentes regiões da Amazônia e ameaça aprofundar a crise climática.

Em um documento apresentado no seminário “Territórios em Risco: os impactos da mineração em terras indígenas”, a APIB detalhou os impactos já constatados em povos como Krenak, Tupinikim, Guarani, Pataxó, Yanomami e Xikrin, além de comunidades que ainda podem ser atingidas, como os Mura. O estudo alerta que empresas e setores interessados buscam legalizar a mineração de “minerais da transição energética” em territórios protegidos, substituindo um modelo de exploração violento por outro com promessas de desenvolvimento insustentável.

As consequências ambientais e sociais são graves: desmatamento em larga escala, contaminação de rios e solos, conflitos sociais, deslocamentos forçados, violações de direitos humanos e impactos à saúde coletiva. Estudos mostram que, entre 2005 e 2015, o desmatamento gerado pela mineração industrial na Amazônia foi 12 vezes maior do que a área oficialmente concedida para exploração, enquanto as Terras Indígenas permanecem como barreiras ambientais e climáticas, com perda de menos de 1% de sua cobertura vegetal nativa, contra 28% em áreas privadas.

O fato de o Congresso permanecer sob influência dos interesses do setor extrativo torna qualquer debate equilibrado praticamente inviável. O Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM), que representa grandes mineradoras, têm exercido forte articulação com os três poderes, frequentemente ignorando os graves impactos ambientais, climáticos e sociais da mineração. Em suas intervenções, o IBRAM tem impulsionado proposições legislativas que favorecem o setor, modelando a regulamentação sem garantir a escuta das comunidades indígenas afetadas. O setor promove um discurso em que a mineração seria uma via de "desenvolvimento" para os povos indígenas, uma narrativa que se sustenta em um falso progresso e que, historicamente, já se mostrou desastrosa em diversos contextos nacionais.

A aprovação do PL 1.331/2022 ganha contornos ainda mais preocupantes quando relacionada a outros retrocessos legislativos recentes, como o PL da Devastação e a implementação da Licença Ambiental Especial (LAE). A LAE, regulamentada por medida provisória, já permite a aceleração de licenças para empreendimentos estratégicos, como extração de petróleo, grandes obras de infraestrutura e atividades de alto impacto ambiental, muitas vezes sem garantir a realização completa das etapas de licenciamento.

Paralelamente, o projeto aprovado pela Comissão de Direitos Humanos do Senado revoga dispositivos da Lei 7.805/1989, que assegurava aos povos indígenas a exclusividade sobre a exploração de seus territórios e proibia o garimpo, retirando garantias históricas e abrindo espaço para interesses privados avançarem sobre áreas constitucionalmente protegidas. Juntas, a LAE e o projeto de mineração em Terras Indígenas ilustram uma mesma lógica: flexibilizar instrumentos de proteção ambiental e territorial para priorizar interesses econômicos de grandes grupos, em detrimento dos direitos de povos originários e da preservação dos biomas.

O novo ciclo de retrocessos: a repetição histórica da violência e exploração em terras indígenas

Quando analisamos a aprovação do projeto de exploração mineral em Terras Indígenas à luz do PL da Devastação e da implementação da Licença Ambiental Especial (LAE), fica evidente que estamos diante de um cenário de retrocessos sistemáticos. O que deveria ser um instrumento de proteção ambiental e social, o licenciamento, vem sendo transformado em uma ferramenta de legitimação da apropriação predatória de territórios e recursos naturais. Os povos indígenas, como apontado anteriormente, enfrentam perseguições contínuas, garimpo ativo, contaminação de rios e destruição de florestas. A aprovação do PL que permite mineração e extração de petróleo em TIs amplia esse quadro, reproduzindo a lógica colonialista e o desrespeito à consulta prévia, ampla e informada.

As experiências passadas de mineração no Brasil já demonstraram, repetidas vezes, os impactos devastadores desse modelo. O garimpo em Serra Pelada deixou rastros de violência, exploração de trabalhadores e degradação ambiental. Mais recentemente, os rompimentos das barragens de Mariana (2015) e Brumadinho (2019) expuseram ao mundo a combinação de negligência empresarial e cumplicidade estatal, resultando em centenas de mortes, contaminação de rios e deslocamento forçado de comunidades inteiras. O avanço do garimpo e da mineração industrial também se confirma nos dados do Map Biomas (2020): entre 1985 e 2020, a área minerada no Brasil cresceu seis vezes, saltando de 31 mil hectares para 206 mil hectares, com grande parte desse crescimento concentrada na Amazônia. Em 2020, três de cada quatro hectares minerados estavam nesse bioma, sendo 67,6% de garimpo. Entre 2010 e 2020, a expansão do garimpo em terras indígenas cresceu 495%, e em unidades de conservação, 301%. As maiores áreas de garimpo em TIs estão em território Kayapó (7.602 ha), Munduruku (1.592 ha) e Yanomami (414 ha) (Map Biomas, 2020). Além disso, em Maceió (AL), a exploração irresponsável de sal-gema pela Braskem resultou no afundamento do solo em vários bairros da cidade, afetando cerca de 60 mil pessoas.

Infográfico do Map Biomas mostrando que garimpo já ocupa uma área maior que mineração industrial e avança sobre terras indígenas e unidades de conservação na Amazônia.

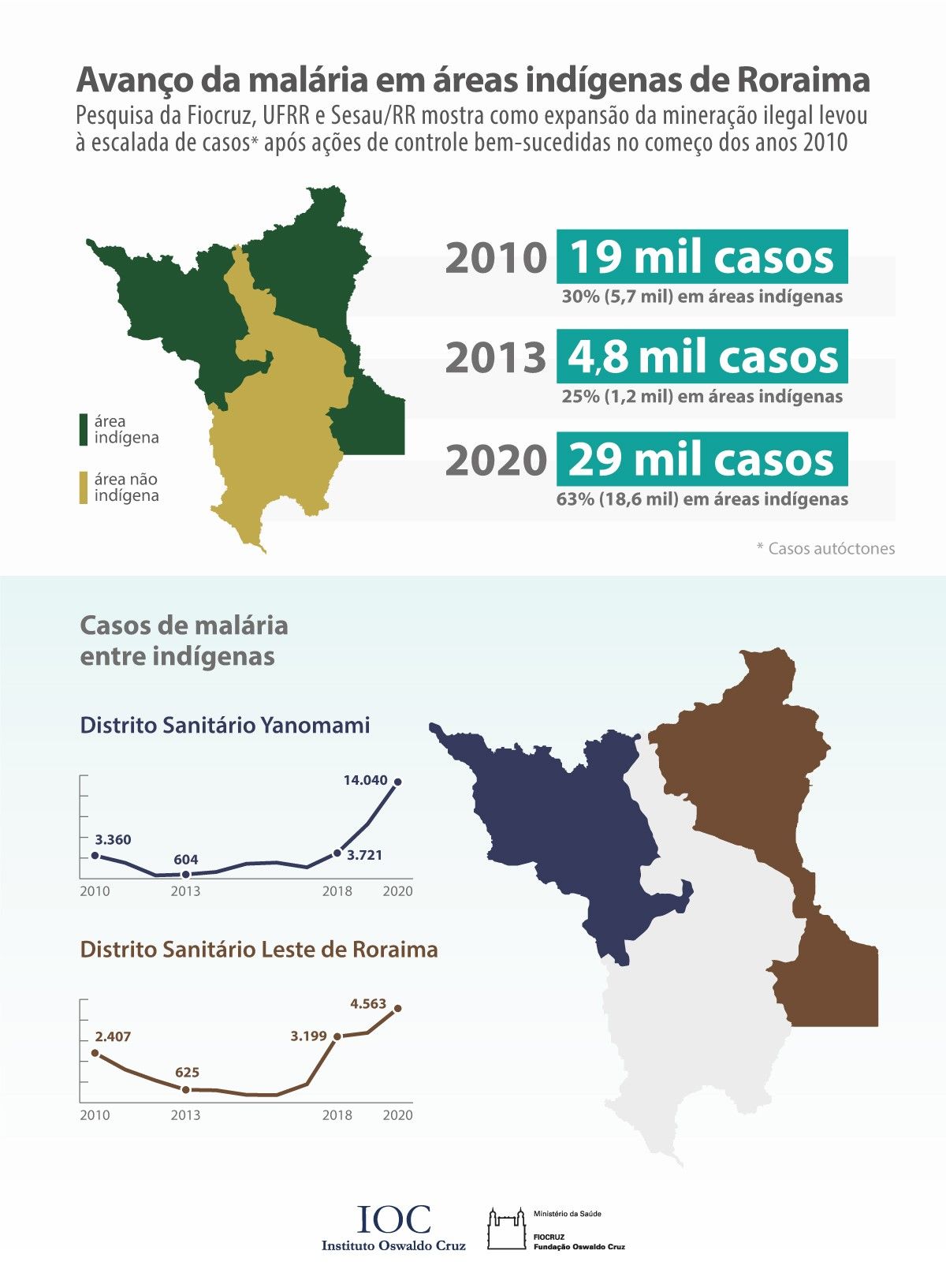

O caso Yanomami é talvez o mais dramático: em 1985, o garimpo ocupava apenas 15 hectares do território, mas em 2023 já eram mais de 3.800 hectares sob domínio de garimpeiros. O avanço descontrolado resultou em crise humanitária, com surtos de malária, contaminação por mercúrio, desnutrição infantil e crescimento de redes de exploração sexual. Relatos de permanência de garimpeiros e conivência de agentes públicos evidenciam como a mineração ilegal, associada ao crime organizado, ameaça diretamente a vida e os direitos dos povos indígenas. Segundo a Fiocruz, os casos de malária aumentaram drasticamente nas terras Yanomami, saltando de 404 casos em 2012 para mais de 14 mil em 2020. O novo projeto ignora essas evidências históricas, preferindo repetir a mesma lógica de devastação sob o pretexto de desenvolvimento.

Fonte no artigo: Gold miners increase malaria transmission in indigenous territories of Roraima state, Brazil. Jefferson Mendes.

O território indígena permanece no centro de uma disputa profundamente desigual. De um lado, comunidades e povos tradicionais lutam pela preservação da vida, do meio ambiente e de seus modos de existência; do outro, políticas estatais e interesses privados avançam para transformar esses espaços em zonas de lucro. A LAE, juntamente com a flexibilização promovida pelo PL da Devastação, atua como instrumento complementar, permitindo que o Estado legitime a exploração predatória sob a fachada do “desenvolvimento” e de uma sustentabilidade ilusória. Um exemplo claro dessa lógica é a retirada, pelo PL, da exigência de outorga de água para atividades mineradoras, tradicionalmente regulada por órgãos federais e estaduais, eliminando mais um mecanismo de controle sobre os impactos ambientais. Considerando que a mineração é um dos setores que mais consome água no país, essa ausência de regulamentação favorece o uso desmedido e pouco monitorado dos recursos hídricos, intensificando crises em territórios já marcados por secas recorrentes. A exploração de ouro pela mineradora britânica Serabi Gold, que iniciou a extração em território amazônico sem o consentimento das comunidades indígenas e antes da aprovação do Incra, que havia destinado a área ao assentamento sustentável Terra Nossa, também ilustra com clareza os riscos dessa flexibilização normativa.

Em análise crítica, elaborada pela militante do PCBR e historiadora, Ana Terra, destaca-se que a luta indígena não se limita a um conflito jurídico ou ambiental: ela é a expressão de um confronto entre projetos antagônicos de sociedade, onde os direitos conquistados historicamente são constantemente ameaçados. O governo, mesmo sob a narrativa de um projeto democrático-popular, mostra-se cúmplice desses retrocessos ao não barrar medidas que atacam direitos indígenas, ao facilitar a atuação de setores ultraconservadores no Congresso e ao insuficiente acompanhamento de processos decisórios estratégicos, como os que envolvem a COP 30 e o ATL.

Fica claro que a proteção dos territórios indígenas e do meio ambiente não depende apenas de leis ou conferências internacionais, mas de uma ação política consistente e da pressão organizada da sociedade e dos povos diretamente afetados. A aprovação do PL de exploração em Terras Indígenas, em conjunto com os dispositivos do PL da Devastação, evidencia que o caminho da resistência precisa ser constante, articulado e consciente de que, para além da legalidade formal, a disputa é de poder, entre quem quer preservar a vida e os biomas e quem busca transformar tudo em mercadoria.