Em 2026 enterraremos as ilusões da multipolaridade?

Aos ideólogos do mundo multipolar e da defesa de um ‘Sul Global’ como ponta de lança na disputa com o imperialismo, já não é possível expor a sua linha sem cair em consideráveis contradições impostas pela realidade.

Reprodução/Foto: PdA.

Por Tavinho e Guilherme Sá

Em 03 de janeiro de 2020, os Estados Unidos, sob o comando do presidente Donald Trump, lançaram uma série de disparos de mísseis em direção ao alvo próximo ao Aeroporto Internacional de Bagdá. Ao menos dez pessoas foram vítimas dessa operação, entre eles o major-general iraniano Qasem Soleimani, então comandante da Força Quds, divisão responsável, principalmente, por ações militares extraterritoriais e operações clandestinas. O episódio revestiu o debate público com os ventos da terceira guerra mundial, conforme a disputa por hegemonia entre as potências imperialistas, até então sob a primazia do campo econômico, assumia uma faceta abertamente bélica.

É possível afirmar que o início do ano de 2026 rememora o espírito do debate geopolítico do início de 2020. Neste intervalo de seis anos, tornou-se inegável a superioridade chinesa em relação à indústria americana em setores industriais de primeira importância estratégica, o que compele o imperialismo americano a ser ponta de lança de uma era em que a guerra – em matéria e em discurso – assume o primeiro plano nas relações internacionais.

O ano de 2026 tem início com uma escalada de tensões explosivas, evidenciada, entre outros fatores, pela eclosão e rápida disseminação, ao longo das últimas semanas, de uma ampla onda de protestos no Irã. As mobilizações, que se espalharam por diversas cidades do país, emergem em um contexto de aprofundamento acelerado da pobreza, da desigualdade social e da injustiça estrutural, resultado direto das políticas econômicas conduzidas pelo regime teocrático ao longo das últimas décadas. Ao mesmo tempo, o agravamento da crise interna, potencializado pelo impacto devastador das sanções impostas pelos Estados Unidos sobre a vida e os meios de subsistência da população, cria um terreno fértil para a ingerência externa.

Nesse contexto, torna-se evidente a atuação de grupos organizados que, por meio de sabotagens e ações violentas, buscam desviar o curso dos protestos legítimos e abrir caminho para uma intervenção direta dos EUA e de seus aliados. Os meios de comunicação imperialistas mobilizam seus vastos aparatos de propaganda para inflar artificialmente a corrente monarquista, difundindo narrativas fabricadas que, por um lado, oferecem ao regime um pretexto para criminalizar a revolta popular como conspiração estrangeira e, por outro, sabotam a construção da unidade e da coordenação entre forças progressistas e populares.

Surpreendeu-nos, ainda neste janeiro de ofensiva americana, a notícia de que os EUA haviam sequestrado, em meio à madrugada de um sábado, o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, após uma série de bombardeios em solo, incluindo a capital Caracas.

O ataque imperialista à Venezuela se consuma após meses de pressão militar no mar do Caribe, com interceptação e ataques a embarcações. Ao longo de todo o ano passado, o presidente Donald Trump empregou esforços na construção ideológica de um imaginário que associasse Nicolás Maduro ao narcotráfico internacional, inserindo-o em uma narrativa em torno de uma fictícia teia de relações com os cartéis, o sistema logístico de tráfico ao território americano e o Estado bolivariano que o permitisse engrossar as ameaças ao governo do país.

Tais episódios acontecem, com efeito, em meio a um agravamento sem precedentes das tensões entre EUA e Europa, diante da insistência de Donald Trump com ameaças de avançar rumo à Groenlândia, território hoje controlado pelo Estado da Dinamarca.

A iniciativa de assegurar controle sobre esse território não perfaz mero capricho isolado de Donald Trump, mas um movimento estratégico dentro de uma nova etapa da corrida entre as potências pelo Ártico, região transformada pela última década, em meio às acentuadas mudanças climáticas, em uma fronteira de disputa. O derretimento acelerado do gelo em mar abre espaço para uma nova rota marítima do Norte, encurtando em até 40% o tempo da viagem entre a Ásia e a Europa. Para além disso, há a possibilidade de acesso às reservas antes inexploradas de petróleo, gás natural e minerais raros, estimadas em cerca de 30% das reservas globais não descobertas de gás e 13% das de petróleo.

A Rússia já mobiliza sua vantagem geográfica, militarizando sua costa ártica com bases renovadas e quebrando recordes de tráfego comercial na rota do Norte. Paralelamente, a China avança com sua “Rota da Seda polar”, investindo em portos, pesquisa científica e infraestrutura de logística na Islândia, Noruega e através de acordos com a própria Rússia, visando integrar o Ártico em sua rede global de influência econômica.

A Groenlândia, com sua localização chave entre a América do Norte e a Europa, e sua imensa plataforma continental, torna-se então um ativo econômico insubstituível, uma base para monitorar e contestar a presença russa em mar, estancar a expansão chinesa e assegurar a hegemonia ocidental na região.

Diante da ofensiva dos Estados Unidos, eminentemente militarizante e hostil, impõe-se aos comunistas a necessidade de romper seja com os limites do paradigma democrático-liberal quanto com aqueles de um antiamericanismo politicista.

Ainda há dentro da esquerda aqueles que, ao eleger “liberdade” e “democracia” como eixos centrais de sua linha, acaba por relativizar ou mesmo justificar intervenções dos Estados Unidos – ou de seus procuradores – em outros países. Essa perspectiva leva à aceitação tácita da cooperação entre setores nacionalistas com potências como os EUA e Israel, além de contribuir para a legitimação da ofensiva imperialista contra os povos. Nesse campo, a questão fundamental passa a ser a oposição principista a supostos “regimes autoritários”, deslocando o foco das determinações materiais e das relações de classe.

Por outro lado, há correntes na esquerda que tendem a identificar automaticamente como progressista qualquer governo que se oponha aos Estados Unidos, tratando esse antagonismo como critério suficiente de alinhamento revolucionário. A partir dessa leitura, críticas baseadas em critérios de classe, orientação ideológica ou prática política são descartadas como colaboração com os interesses de Washington. Essa visão também pressupõe que o cenário internacional atual se organize em torno de um confronto bipolar, no qual o imperialismo estadunidense enfrentaria um polo alternativo supostamente encabeçado por China e Rússia. Nesse contexto, proliferam tentativas de legitimar novas categorias explicativas – como a noção de “Sul Global” – que, embora apresentadas como significativas, carregam uma miséria teórica completa.

A análise dos pressupostos dessas análises revela um elemento comum: ambas deslocam para um plano secundário a contradição central entre o capital e o trabalho, seja por omissão, adiamento ou diluição de seu peso analítico. Ao fazê-lo, acabam reproduzindo a lógica de conciliação entre as classes, o que limita profundamente sua capacidade de formular respostas que enfrentem, de fato, os impasses estruturais do capitalismo em sua fase atual.

Multipolaridade e imperialismo

O tema demanda alguma digressão histórica. Há alguns anos, essas análises centravam-se na disputa na Eurásia, onde as contradições com o bloco EUA-UE se acumulavam de forma notável, assumindo um status privilegiado no irromper da Guerra da Ucrânia.

O início da guerra na Ucrânia poderia talvez ser considerado a partir de 2014, mas, no campo da análise discursiva, nos referimos principalmente ao período a partir da intervenção russa no território ucraniano, em fevereiro de 2022. A guerra não se configura entre dois Estados nacionais. A Ucrânia foi colocada como um procurador do bloco imperialista euro-atlântico, contra a Rússia, em defesa dos interesses de suas burguesias monopolistas. A Ucrânia, portanto, foi uma frente na guerra de divisão imperialista, um produto da rivalidade entre potências que agora domina o mundo, em uma guerra que ainda não se tornou total.

A guerra, segundo a tese clausewitziana, é a continuação da política por outros meios. No contexto do imperialismo, a guerra é, assim, uma necessidade intrínseca do sistema capitalista em sua fase monopolista, impulsionada pela competição irreconciliável entre os monopólios pela redivisão do mundo, sendo a paz apenas um breve hiato de preparação para o próximo conflito.

Assim, a causa última da guerra reside na contradição fundamental do capitalismo: a contradição entre o caráter social da produção e a apropriação privada, que se manifesta na crise de superprodução e na tendência de queda da taxa de lucro. O imperialismo busca a saída da crise através da guerra e da redivisão do mundo, que permite a destruição de forças produtivas, a conquista de novos mercados e a imposição de novas condições de exploração.

O conflito na Ucrânia, neste sentido, é exemplo claro da intensificação das contradições inter-imperialistas. A retórica da OTAN sobre uma luta em defesa da soberania e da liberdade é desmascarada como pretexto para a expansão militar e o cerco econômico aos seus rivais. Simultaneamente, a justificativa russa de uma intervenção defensiva ou antifascista é um verdadeiro exercício de cinismo político da burguesia russa, que utiliza de elementos de chauvinismo e nostalgia em campo ideológico para promover seus próprios interesses expansionistas e consolidar o domínio de seus monopólios na região. A Ucrânia, com sua riqueza mineral, terras aráveis, infraestrutura industrial e posição estratégica de acesso ao Mar Negro, tornou-se um ‘elo frágil’ em meio às contradições entre as burguesias em disputa na região.

Entretanto, em face da ofensiva russa na Ucrânia que deu início oficial à guerra, escancarados os objetivos da OTAN, União Europeia e Estados Unidos com eventual derrota da Rússia e o caráter abertamente simpático ao nazifascismo do governo Zelensky, voltam a ganhar repercussão a defesa das visões multipolares, nas quais a Rússia cumpriria alegadamente um papel anti-imperialista em sua guerra.

Desde o golpe que determinou a derrocada da União Soviética e o desmantelamento dos Partidos Comunistas ao redor do globo nos anos 1990, as análises, e mesmo algumas daquelas que se pretenderam marxistas, edificaram uma teoria baseada na pulverização da hegemonia, que foi lapidada durante os anos 2000 com a ascensão chinesa e russa. Paralelamente, a integração europeia a partir dos acordos que moldaram a União Europeia, deram um vislumbre daquilo que deveria ser a pacificação final do cenário de dois conflitos generalizados no século passado.

A percepção de um mundo multipolar deu à classe trabalhadora muito pouco para pensar sua inserção global. As exclusivas disputas locais-regionais pelo poder e a ocultação do domínio do imperialismo norte-americano sobre os recursos e o sistema financeiro, especialmente através do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial, conduzida por diversos mecanismos como as universidades e a mídia burguesa, foram reforçadas pelo social-liberalismo e seus incontáveis recuos, diante da possibilidade de governança.

Contudo, o ciclo de crises capitalistas e a explosão da disputa de mercados e, por consequência, da disputa pelo avanço tecnológico, levou a década de 2010 a experienciar o esfarelamento da multipolaridade. A pandemia da COVID-19 e a cada vez mais firme posição chinesa como concorrente global do imperialismo norte-americano, acompanhada de suas inerentes contradições pela exploração de recursos levaram a uma insustentável posição entre os setores social-liberais.

O chamado multipolarismo designa a tese de que a estabilidade e a justiça nas relações internacionais, após o fim da Guerra Fria, seriam alcançadas através da existência de vários centros de poder soberanos que atuariam como contrapesos à hegemonia unipolar dos Estados Unidos e do bloco euro-atlântico. Suas bases teóricas e ideológicas residem em uma mistura de realismo político burguês e teorias de relações internacionais que priorizam o equilíbrio de poder entre Estados em detrimento da luta de classes.

Ideologicamente, sustenta que o mundo deve ser organizado em torno de nações ou blocos autônomos, cada um com seus próprios valores e sistemas políticos, o que frequentemente serve para justificar regimes reacionários sob o pretexto de divergências com os interesses atlantistas. Frequentemente, são elencados como potências anti-imperialistas, nesse contexto, a Rússia e a China, bem como o Irã e a Venezuela em âmbito regional.

No campo econômico, ainda, os partidários dessas concepções defendem a criação de instituições financeiras e comerciais alternativas, como novos bancos de desenvolvimento e sistemas de pagamento fora do controle do dólar, argumentando que isso democratizaria a economia global, na contramão da natureza capitalista e monopolista desses novos polos.

Sua fundamentação teórica se baseia na ideia de que é possível reformar o imperialismo para torná-lo “equilibrado”, em uma redivisão do mundo onde novas burguesias imperialistas possam operar sem as restrições impostas pela hegemonia estadunidense, utilizando conceitos como “democratização das relações internacionais” para mascarar suas próprias ambições expansionistas.

Entretanto, a multipolaridade opera como ilusão ideológica que mascara a continuidade da ditadura do capital financeiro global. Ela serve para ocultar o fato de que, independentemente de quantos “polos” existam, o sistema permanece estruturado sobre a exploração do trabalho e a pilhagem dos povos. Com efeito, adotar a multipolaridade significa aceitar a permanência do capitalismo e apenas disputar quem terá o direito de geri-lo em escala global.

A tese abandona a natureza de classe da exploração econômica, ao substituir a categoria fundamental do conflito entre capital e trabalho pela categoria geopolítica do conflito entre Estados e blocos de influência. Ao fazer isso, desloca o eixo da análise da exploração econômica – que ocorre no local de produção e atravessa todas as fronteiras nacionais – para uma disputa de poder geográfico, onde o “inimigo” deixa de ser a burguesia e passa a ser exclusivamente o seu “pólo hegemônico”. Esse deslocamento teórico obscurece o fato de que, independentemente de o capital ser estadunidense, chinês ou russo, sua função social permanece a mesma: a extração de mais-valia e a exploração do proletariado.

Nesse sentido, a tese opera uma desclassificação da política, pois trata os Estados como entidades homogêneas que representam “interesses nacionais” ou “civilizacionais”, ignorando que cada Estado é, na verdade, o instrumento de dominação de uma classe específica. Ao defender o fortalecimento de polos rivais aos EUA, a tese da multipolaridade pressupõe que os trabalhadores desses países teriam um interesse comum com suas próprias burguesias nacionais na busca por uma “soberania” em abstrato na hierarquia global.

Em última análise, a multipolaridade é o prelúdio de conflitos militares de maior escala, pois a história demonstra que a transição de uma ordem unipolar para uma ordem de múltiplos centros de poder capitalista nunca ocorreu de forma pacífica, mas sempre através da guerra aberta pela redivisão do mundo.

O multipolarismo abandonou o Oriente Médio

Em 07 de outubro de 2023, a resistência palestina, em uma mobilização histórica de guerra irregular capitaneada pelo Movimento de Resistência Islâmica – Hamas, tomou a ocupação israelense de surpresa, infiltrando estruturas consideradas de alta segurança e logrando êxito nos objetivos de curto prazo que buscavam obter – entre eles, assinale-se, o reposicionamento da questão palestina ao primeiro plano das discussões mundiais.

A guerra de extermínio conduzida por Israel na sequência, que, no momento, permanece em cessar-fogo formal, violado diariamente pelas Forças Armadas Israelenses, elevou os números da limpeza étnica palestina a marcos sem precedentes, em uma ofensiva de 735 dias ininterruptos, documentadamente desigual e genocida, e, que por outro lado, não encontrou obstáculo direto pelas potências do mundo multipolar, que se limitaram à institucionalidade das organizações internacionais, enquanto seguiam financiando, direta e indiretamente, os esforços da máquina de guerra sionista.

Substancialmente diferente da Guerra da Ucrânia, entretanto, a guerra de extermínio imposta à Gaza é uma das poucas lutas de libertação nacional projetadas em escala mundial de nosso tempo, inscrita na longa história dos povos colonizados que enfrentaram projetos de dominação, ocupação territorial e aniquilamento político.

Não se trata de um conflito regular entre dois Estados nacionais consolidados, mas de um embate entre um povo submetido à condição colonial e um Estado assentado sobre a expropriação violenta da terra, a fragmentação territorial, o apartheid jurídico e a negação sistemática do direito à autodeterminação. A Palestina não luta por reformas no interior da ordem colonial, mas pela própria dissolução dessa ordem, o que confere à sua luta por resistência e à Operação Tempestade Al-Aqsa um caráter de guerra justa, como caracteriza Mao Zedong.

A centralidade da questão nacional palestina manifesta-se tanto na unidade prática da resistência quanto na diversidade política de suas organizações. Hamas, Fatah, FPLP, FDLP, Jihad Islâmica e outras forças expressam leituras e projetos distintos de sociedade, Estado e organização política, mas convergem no ponto fundamental: a necessidade de pôr fim à ocupação sionista e restaurar a soberania palestina sobre seu território.

Essa convergência não é um acidente, mas uma característica típica dos processos de libertação nacional, nos quais contradições internas são momentaneamente subordinadas à contradição principal entre colonizador e colonizado. Assim como na Argélia, no Vietnã ou em Cuba, a unidade na luta precede – e condiciona – os debates sobre o futuro da sociedade pós-libertação. A luta palestina, portanto, insere-se naquilo que Fanon define como a ruptura violenta necessária para a recomposição da humanidade do colonizado, isto é, para a reconquista de sua condição de sujeito histórico.

Ao tentar enquadrar ambos os conflitos sob as mesmas lentes, de um anti-imperialismo em abstrato, os partidários da multipolaridade abstraem dos conflitos a sua essência de ser, diga-se, no léxico clausewitziano, o primado da política sobre a guerra.

Na Síria, foi conduzida em março de 2025 uma incursão de violência sectária pelas forças de segurança do novo governo fundamentalista contra a minoria alauíta, sob premissa de “combate às tropas fiéis a Assad”. Centenas de civis alauítas foram mortos em represálias após ataques às novas forças de segurança.

O governo al-Sharaa assume em um golpe de Estado que destituiu o governo Bashar al-Assad em dezembro de 2024. O golpe, orquestrado com intervenção clara e direta das forças militares da Turquia e de Israel com o apoio dos países imperialistas, foi conduzido pelo Hayat Tahrir al-Sham (HTS), organização fundamentalista islâmica de orientação salafista, oriunda das fileiras da Frente al-Nusra, antigo braço sírio da Al-Qaeda, e deve ser visto como parte integrante da estratégia do imperialismo estadunidense para expandir sua hegemonia sobre a região do Oriente Médio.

Em 2017, após sucessivas reconfigurações organizacionais e discursivas, a Frente al-Nusra foi formalmente dissolvida e reconstituída sob a denominação HTS, em um esforço calculado de conferir ao movimento uma aparência de legitimidade nacional síria. Os meses que sucederam o golpe apontam para a progressiva fragmentação da integridade territorial síria, a intensificação de perseguições contra minorias étnicas e religiosas, a pilhagem sistemática de recursos e a consolidação de um grave colapso humanitário, instrumentalizado em nome de projetos político-religiosos de caráter sectário, delineando um cenário sombrio para os meses vindouros no país.

A Síria tornou-se, naquele momento, o teatro de uma guerra por procuração, em um contexto de progressivo arrefecimento do apoio russo, à medida que Moscou redirecionava seus recursos estratégicos e capacidades militares para o conflito na Ucrânia. Nesse interregno, elites políticas e militares locais passaram a ser sistematicamente financiadas, armadas e instrumentalizadas por potências estrangeiras alinhadas ao bloco Israel-EUA, que enxergam na desintegração do Estado nacional um vetor estratégico para a reconfiguração do equilíbrio de forças regionais em favor de seus próprios interesses geopolíticos.

Também é digna de nota para uma reconstrução decente do que foi este último período na região a intervenção militar direta no Irã. Em 22 de junho de 2025, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, autorizou a Operação Midnight Hammer. Bombardeiros B-2, acompanhados por mais de 125 aeronaves, cruzaram o Atlântico para atingir diretamente três instalações nucleares iranianas, entre elas o complexo subterrâneo de Fordow, marco do programa de enriquecimento de urânio do Irã.

Em resposta, o Irã atacou Israel com mísseis ultrassônicos e iniciou a Operação Boas Novas da Vitória, que atingiu com sucesso a base aérea americana de Al-Udeid, no Qatar – maior instalação militar dos EUA no Golfo Pérsico. Fontes iranianas afirmam que o número de mísseis foi calculado proporcionalmente à quantidade de bombas lançadas por Washington. O deslinde dos eventos foi o que convencionou-se chamar de ‘Guerra dos doze dias’.

O Líbano, da mesma forma, se encontra há meses sob intensa pressão militar imperialista deste mesmo bloco, com a escalada de ataques aéreos israelenses e ultimatos sequenciais dos EUA para que o governo imponha o desarmamento do Hezbollah. A nova onda de agressões, que tem feito vítimas civis e destruído infraestrutura, não é apenas uma retaliação, mas sim um prelúdio do que está por vir se Beirute não desarmar a resistência e submeter-se aos interesses ocidentais na região.

Bombardeios israelenses intensos no sul do Líbano, 06 de novembro. Reprodução/Foto: AFP via Getty Images.

Conforme avançam as pressões do imperialismo ocidental sobre a soberania dos povos palestino, sírio, libanês e iraniano, sem mencionar os iraquianos, iemenitas que também foram vitimados pelo agravamento das disputas na região, é evidente que a postura consequente para todos aqueles que prezam pela autodeterminação dos povos é a oposição a essas intervenções do imperialismo americano e sionista.

Assim, em completo contraste ao quadro geral pintado pelos partidários da multipolaridade – o do Oriente Médio enquanto região de combate ao imperialismo ocidental – o máximo que as potências do mundo multipolar fizeram nesses casos foi a oferta russa por asilo político a Bashar al-Assad, na prática, rifando o destino sírio ao fundamentalismo e à fragmentação, em completo descompasso com a defesa das classes trabalhadoras sírias.

A despeito do cenário geral de derrota na região, o Oriente Médio – assim como a África, como veremos na sequência –, parece ser o último bastião de parte da esquerda não só para um pretenso resgate dos ‘longos anos sessenta’ que não existem mais, como reconciliar-se com a própria ausência de um balanço crítico do que foi o legado do Espírito de Bandung para os povos do Terceiro Mundo, abandonados aos interesses do imperialismo e das próprias burguesias nacionais ao apagar das luzes da Guerra Fria.

Em tal imaginário, governos como foi o de Síria de Assad e o Irã dos aiatolás se tornam abstratamente anti-imperialistas, e contradições internas, como a repressão ao movimento comunista e sindical nesses países ou as consequências nacionais do rompimento entre o Hamas e a Autoridade Palestina, se esvaem de análises que buscam, ao fim, reforçar um quadro de Oriente Médio enquanto região de ampla contestação ao imperialismo.

As consequências de uma justa oposição a qualquer intervenção estrangeira nos países que se desalinham dos interesses diretos do bloco hegemônico – da qual partilhamos – são extrapoladas a uma caracterização quase hagiográfica de seus governos: a Síria Baath, a República Islâmica do Irã, o governo libanês, todos são despidos de suas contradições de classe, e tornam-se, mecanicamente, equiparáveis às experiências de libertação dos anos 1960-70. Até mesmo o Hamas, que conduz hoje uma verdadeira luta contra uma ocupação colonial, tem seus aspectos fundamentalistas e conservadores retirados de qualquer análise, como se fossem contaminar a legitimidade da luta palestina.

É neste contexto que ocorrem entre o final de 2025 e o início de 2026 os protestos na República Islâmica do Irã. A insurreição popular, ao contrário do que afirmou imediatamente a narrativa do regime no poder, não teve início como um movimento monárquico fabricado pelos EUA e pelo regime genocida de Israel, mas sim como resultado das reformas econômicas catastróficas dos capitalistas iranianos e da insegurança e opressão generalizada impostas pelo governo conduzido pelo regime religioso.

Diante dessa disputa pelo caráter do movimento nacional, as ameaças americanas para substituir o atual regime religioso capitalista por um sistema monárquico capitalista, cujo objetivo é transformar novamente o Irã em uma base militar do imperialismo estadunidense na região, além de pilhar o petróleo e outros recursos naturais do país, não pode ter o apoio de democratas consequentes de qualquer tipo.

O que fazem os partidários do multipolarismo, entretanto, é, em adesão acrítica às narrativas governistas, caracterizar todo o movimento como uma operação de derrubada de regime e intervenção direta americana e sionista, e legitimar a repressão violenta empregada contra os manifestantes. Na balança, portanto, é colocado o interesse governamental acima dos interesses populares, sob a premissa destes trazerem o risco de uma nova intervenção.

África: Do Sahel ao Cabo

Desde a década de 1960, o continente africano enfrenta uma progressão de suas crises internas à luz da luta pela libertação nacional. Dentre os principais centros de disputa pelas burguesias internas e o imperialismo, alguns se destacam como pilares da instabilidade do presente. No Norte, a marcha marroquina sobre o Saara Ocidental e o governo de Gaddafi na Líbia; na África Ocidental, a ascensão da economia petroleira nigeriana e a persistência do colonialismo francês; no Oriente, as guerras pelo poder no Chifre da África e no Sudão; no Centro, a pulverização do Estado congolês e o genocídio em Ruanda; e na África Austral, o fim do apartheid e a ascensão sul-africana.

Marroquinos avançam sobre o território saarauí na chamada “Marcha Verde”, convocada pelo rei Mohammed V visando deslegitimar as decisões sobre descolonização e realização de um referendo pela independência da região, em novembro de 1975. Reprodução/Foto: Getty images.

Com a Revolução Argelina, o imperialismo ligou seu alerta para aquele que seria seu principal inimigo no continente africano, precedendo Gaddafi. A Argélia revolucionária tornou-se em poucos anos um centro de treinamento e de difusão da luta de libertação, assim como foram também a Palestina e Cuba nos chamados longos anos sessenta, mesmo enfrentando crises internas pelos rumos da revolução, já previstos por Frantz Fanon antes de sua morte precoce.

Com o fim da Guerra Fria, a Argélia passou por uma nova sucessão de crises que levaram não apenas ao seu enfraquecimento, mas mesmo a injeção de novos atores em países vizinhos, como o caso dos grupos armados que ingressaram no Mali e formaram as bases para os grupos fundamentalistas que hoje ameaçam Bamako.

Nesta toada, a rivalidade argelina com o reino do Marrocos causou ao longo das décadas rusgas incontornáveis que se agudizaram na década de 1970 com o confronto no Saara Ocidental, tendo sua soberania ameaçada e sendo defendida pela Frente Polisário. A queda da resistência nacional e seu refúgio em território argelino criou não somente um embate diplomático entre ambos os países, mas moldou a monarquia marroquina para a disputa da hegemonia do Magrebe, que se aproxima no presente com as alianças formadas com o ocidente, materializada nos acordos com a França e a ocupação sionista.

A subjugação do povo saaraui permanece como um dos enclaves do continente e a permanente resistência da Polisário cria um cenário imprevisível, que se soma às várias crises criadas entre Argélia e o governo de Macron, relacionadas a entrada de imigrantes no continente europeu e a ascensão da extrema-direita. Por tudo, o interesse imperialista na Argélia obedece não só aos ditames do fascismo e sua necessidade de coesão nacional nos países europeus, mas ao próprio interesse econômico do capital nos recursos argelinos e a quebra de sua posição autônoma frente aos desmandos diplomáticos e bélicos.

Ainda no norte africano, a postura do Egito sob o governo de El Sisi tornou-se um pilar da arquitetura de segurança imperialista estadunidense no Norte da África e no Oriente Médio. Ao colaborar ativamente com o bloqueio humanitário a Gaza, o regime egípcio não apenas normaliza o genocídio palestino, mas também converte sua fronteira em um instrumento geopolítico. Essa subordinação, que inclui a compra de armamentos e a dependência financeira, garante aos EUA um aliado estável que Israel pode contar como retaguarda logística e política, enfraquecendo qualquer frente árabe unificada de resistência. O silêncio egípcio, portanto, não é neutralidade: é cumplicidade ativa, que consolida o controle imperial sobre o corredor estratégico que liga a África ao Levante.

Enquanto isso, a Rússia, excluída destes eixos tradicionais de influência, opera uma estratégia de poder assimétrico e extração neocolonial em Estados frágeis. Na República Centro-Africana e no Chade, a estrutura do antigo Grupo Wagner atua não como um mero prestador de segurança, mas como um braço do capitalismo russo, controlando minas de diamantes e ouro em troca de proteção a regimes isolados. Essa atuação não constitui uma alternativa anti-imperialista, mas sim a expressão de uma rivalidade por recursos. A Rússia não desafia a lógica da pilhagem, apenas disputa sua fatia, aprofundando a dependência e a instabilidade nesses países e revelando que, no tabuleiro africano, as grandes potências veem soberania como mercadoria e povos como colateral de suas guerras por hegemonias.

Já no Sahel, outra zona de interesse do Kremlin, os seguidos golpes de Estado que levaram aos regimes militares no Mali, Níger e Burkina Faso, surgem como um dos principais focos do social-liberalismo para exemplificar uma luta em bloco contra o neocolonialismo europeu e o imperialismo norte-americano. Depositando suas esperanças na retórica de Ibrahim Traoré, os ideólogos e propagandistas do multipolarismo ignoram a condição da região como um dos, senão o maior epicentro do que se configura como terrorismo internacional.

Ibrahim Traoré, Assimi Goïta e Abdourahamane Tiani em Bamako, na Cúpula da Aliança dos Estados do Sahel, em dezembro de 2025. Reprodução/Foto: jeuneafrique.

A perda de boa parte de seus territórios para grupos fundamentalistas ligados ao Estado Islâmico e a Al Qaeda, levaram os regimes do Sahel a crises internas em seus exércitos nacionais tanto pela subserviência das lideranças aos ditames da política francesa de segurança para o território, quanto pelo fracasso em si das operações planejadas pelos oficias de Paris na região. Somada a fracassada economia dominada pelo Franco CFA, mecanismo de controle financeiro francês em suas antigas colônias, a revolta tomou um caráter anticolonial, introjetado no resgate desta característica em figuras históricas como Thomas Sankara.

Contudo, a fé depositada nestes regimes e na Aliança dos Estados do Sahel, de que serão uma nova etapa na luta pelo socialismo e pela libertação do continente das garras do neocolonialismo, não se sustenta na materialidade. Nada indica que os regimes militares irão proporcionar uma transição democrática, uma vez que estes países vivem um confronto diário com grupos bem armados e financiados. Alvo de tentativas de golpe e desestabilização, contudo, os regimes servem de exemplo para a ameaça constante do imperialismo e, assim como a Venezuela, devem contar com a solidariedade dos comunistas frente a agressão.

Já na República Democrática do Congo (RDC), a disputa interimperialista se desnuda de suas dezenas de camadas e burguesias internas para explicitar o que é a nova corrida por recursos. A nomeada transição energética e o mercado de tecnologias levaram os EUA a financiar não apenas o contrabando, mas a própria agressão bélica através do apoio ao governo de Paul Kagame em Ruanda, que por sua vez financia o grupo M-23. A tomada de Goma e do leste da RDC é fruto de longos anos da Guerra que tomou conta da região, envolvendo diferentes países, pelos minérios.

Membros do M23 em ataques à RDC no início de 2025. Reprodução/Foto: Getty Images.

Hoje, o coltan e o cobre são os principais alvos do capital para darem vazão à produção de baterias e componentes de diferentes produtos como smartphones e computadores, mas também peças da indústria aeroespacial. É neste contexto que a China explicita sua presença na corrida através do controle de cerca de 70% das indústrias de extração na RDC, negociando ativamente com o governo congolês para construção, em contrapartida, de obras de infraestrutura que, ao fim e ao cabo, beneficiarão cada vez mais a própria extração mineral.

As relações sino-africanas, retomadas com maior ênfase no início dos anos 2000, representaram um dos principais pontos de virada para a economia chinesa neste século. Incrementando seu mercado com a exportação de capitais para diversos países sem incluir contrapartidas absurdas como as impostas pelo FMI, o país conquistou não apenas o apoio diplomático, mas um mercado em potencial que abasteceu suas necessidades por recursos.

A iniciativa chinesa da chamada Nova Rota da Seda, nesse cenário, entra em choque com o domínio do capital norte-americano, que teme perder sua hegemonia por todo leste asiático e África Oriental. É nestes termos que o governo de Donald Trump adota a postura agressiva em relação às tarifas, visando priorizar a economia estadunidense. O avanço pelas Terras Raras, mais recentemente, se tornou um dos grandes objetivos estratégicos para a continuidade da disputa tecnológica.

Pessoas buscam refúgio na fronteira entre RDC e Ruanda no decorrer dos conflitos na região. Reprodução/Foto: Getty Images.

Próximo a RDC, no Sudão, a guerra que eclodiu ainda na década passada na região do Darfur e as constantes disputas entre o governo central e os grupos armados de diversas regiões, encontrou sua agudização na recente guerra civil que já dura mais de 1000 dias. Nesse cenário, o imperialismo encontra mais um de seus mercados para venda de armamentos e tecnologias militares, com a presença de drones chineses e turcos no massacre de milhares de pessoas.

A aliança entre as Forças de Apoio Rápido, lideradas por Mohammed Dagalo, ao governo russo e aos Emirados Árabes Unidos, dois países membros do BRICS, escancaram mais um dos palcos da disputa destes países com o imperialismo estadunidense, que busca manter a região longe da colaboração com estes países através da atuação contundente do Egito de El Sisi em apoio às Forças Armadas do Sudão, lideradas por Al-Burhan.

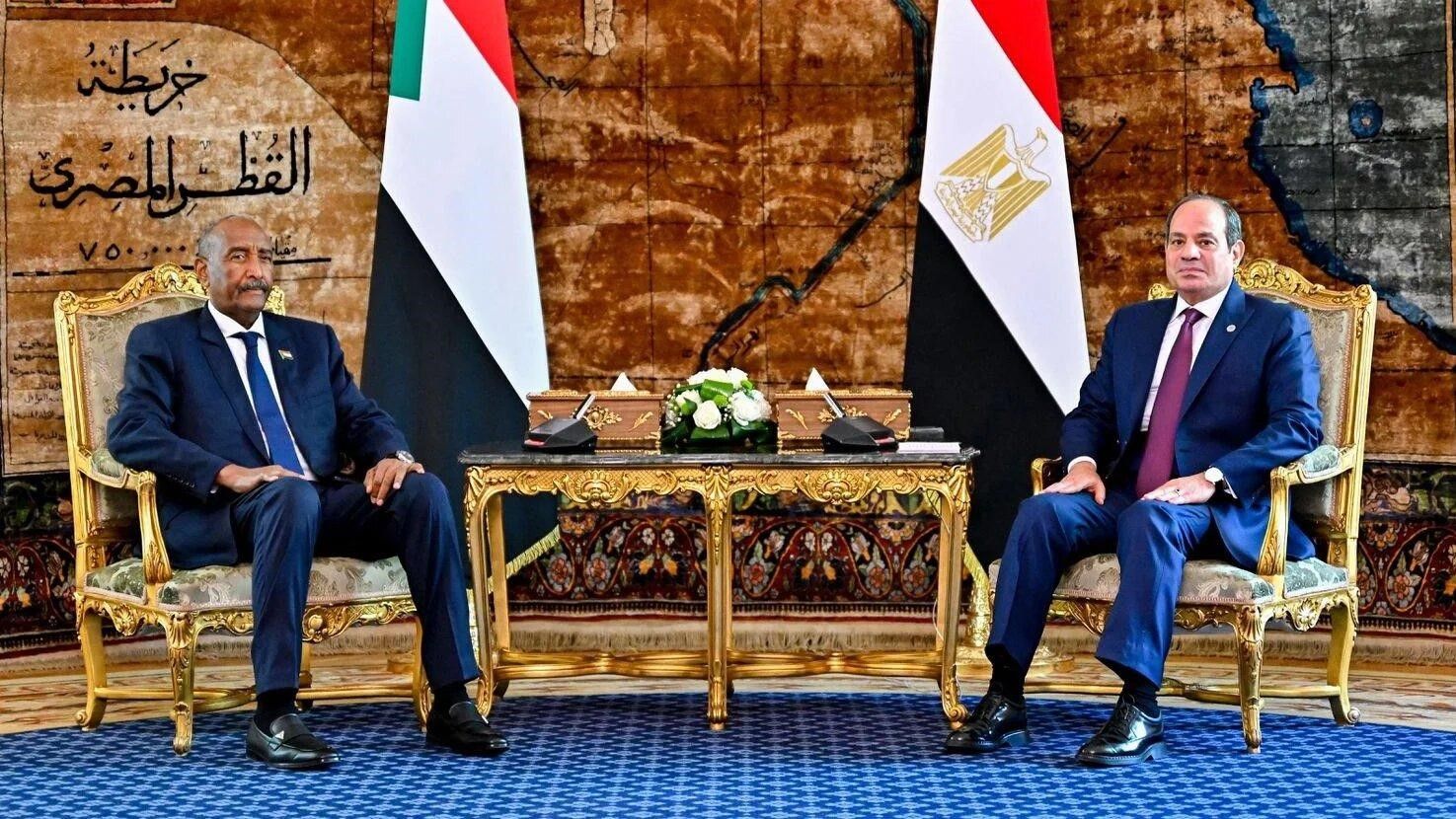

Abdel Fattah el-Sisi (à direita) em encontro com o General Abdel Fattah al-Burhan no Cairo em 15 de outubro de 2025. Reprodução/Foto: Middle East Eye.

Enquanto isso, a economia estadunidense emite reflexos de sua crise para o mercado global, atingindo, por conseguinte, os principais “clientes” da terapia de choque do FMI. Em África, a grande quantidade de burguesias ligadas ao ocidente, assumindo o poder ainda no século passado através do financiamento e apoio político dos EUA e das antigas colônias no contexto da guerra fria, criou um cenário de oligarquias afogadas em casos de corrupção e uma desigualdade cada vez mais latente.

Em casos específicos, como na Nigéria, a economia construída à base da extração de petróleo vem cada vez mais se tornando um refém da política de austeridade, materializada no fim do subsídio aos combustíveis pelo governo de Bola Tinubu.

Os confrontos com o grupo fundamentalista Boko Haram e o crescente banditismo, atingindo camponeses imersos em disputas étnicas moldadas pelo colonialismo, colocaram a mesma Nigéria na mira do governo Trump, que acusa o país de genocídio contra cristãos. A falsa acusação, busca reconfigurar o conceito de genocídio para permitir a intervenção estrangeira e despistar os marcos da agressão sionista em Gaza, retirando o foco dos inúmeros crimes de guerra cometidos por Netanyahu e comandar a rede petrolífera nigeriana.

O cenário de crise generalizada no continente vem se expressando nos milhares de protestos em diversos países que cobram a dissolução de regimes que duram décadas, como no caso de Togo e Camarões, bem como buscam conduzir um debate mais contundente sobre liberdades democráticas e melhores condições de vida como no Quênia e na própria Nigéria.

Protestos no Camarões tomaram as ruas em outubro de 2025. A juventude e partidos de oposição se mobilizaram contrários a continuidade de Paul Biya na presidência, cargo que ocupa desde a década de 1980. Reprodução/Foto: Redes Sociais.

Na África do Sul, país que compõem o BRICS e reconhecidamente a principal economia do continente, o legado do Congresso Nacional Africano e suas disputas internas levaram ao retraimento deste partido que lutou ferrenhamente pelo fim do apartheid, em aliança com o Partido Comunista Sul-Africano. Seu fracasso em ativamente reverter o controle das terras no país, majoritariamente nas mãos da burguesia branca, levou não apenas ao conflito no campo, mas a protestos da juventude pelas más condições de vida, num choque geracional daqueles que não presenciaram o regime anterior. Da mesma forma, em Angola, a juventude passou a repercutir a imagem de Jonas Savimbi, figura financiada pelo ocidente para desmantelar o governo do então socialista Movimento pela Libertação de Angola.

O quadro pintado acima revela não um cenário atomizado, onde cada local possui disputas locais pelo poder embasadas por mundo multipolar, mas a máxima expressão da interligação das lutas numa disputa interimperialista entre o capital norte-americano e seus mecanismos de controle financeiro, o neocolonialismo europeu, o ascendente capital russo e, de maneira bem expressa, o capital chinês.

Rumando para novas formas de fazer a guerra desde a histórica derrota no Vietnã, o imperialismo já iniciou o processo de disputa por território, influência e recursos, minando a soberania dos países africanos através de suas alianças com a burguesia interna numa lógica não apenas de dependência, mas de controle direto, encarniçado e colonial, com a presença constante de bases militares e controle financeiro. As novas formas de fazê-lo, promovidas pelo capital chinês, maquiam as intenções principais, que é a extração de recursos, com contrapartidas que, apesar de suprirem importantes deficiências infraestruturais, não dão sequer sinal de acabarem com a dependência e o domínio da burguesia sobre as massas oprimidas.de acabarem com a dependência e o domínio da burguesia sobre as massas oprimidas.

Do Sudeste Asiático ao Indo-Pacífico

Fazendo frente à China enquanto base para o socialismo durante o século XX, o imperialismo norte-americano financiou durante décadas diversos governos no leste asiático visando não apenas a oposição à hegemonia chinesa, mas também a repressão aos movimentos populares nestes países. O massacre dos comunistas na Indonésia e a ascensão da ditadura militar de Hadji Mohamed Suharto, enterrando um dos expoentes do terceiro mundismo e do espírito de Bandung, atuaram como modus operandi para toda região.

Hoje, a estagnação destas economias, que foram vistas com entusiasmo pelo liberalismo na propagação de conceitos como “Tigres Asiáticos”, com um modelo baseado numa intervenção do Estado forte e decisiva, financiada pelo capital norte-americano com certo grau de autonomia, vem levando a protestos e crises que reativam a necessidade da guerra para geração de coesão nacional.

Na Tailândia e no Japão, a reafirmação do discurso nacionalista, com vistas a fazer frente a defesa do território, tornaram-se a principal pauta da extrema-direita aliada ao ocidente. Esse contexto demonstra não apenas a aproximação do cenário da guerra, mas também o fracasso de mecanismos da chamada política multipolar, que preconizava independência destes atores num cenário global. A realidade, no entanto, apresentou a estratégia chinesa de aproximação após as reformas de Deng Xiaoping, levando a criação de mercados em potencial e a diminuição da presença norte-americana.

Narendra Modi e Donald Trump na Casa Branca, em Washington. Reprodução/Foto: AP.

Como ponto de contenção, o crescimento da economia indiana atua como principal cartada de Washington. A aliança silenciosa de Modi com os órgãos militares do imperialismo, como o QUAD, ameaça a China para além do conflito histórico pela região da Caxemira. O abastecimento do Vale do Silício por um crescente mercado indiano de mão de obra qualificada e barateada pelas especificidades da relação centro-periferia, proporciona a continuidade dos EUA no conflito tecnológico, enquanto Modi continua sua política de agressão às minorias e aos direitos trabalhistas.

A região do Indo-Pacífico aparece na Estratégia de Segurança Nacional dos EUA, e continua sendo uma prioridade, com foco no Mar do Sul da China e na área ao redor de Taiwan. O objetivo é preservar a “superioridade militar” sobre a China e a “liberdade de navegação em todas as rotas marítimas cruciais, bem como manter cadeias de suprimento seguras e confiáveis e acesso a materiais críticos”.

O cenário da guerra, contudo, anda de mãos dadas com o desastre climático. Enfrentando com cada vez mais frequência tornados e enchentes, com proporções maiores todos os anos, o leste asiático é exposto aos limites do neoliberalismo, que relega as populações afetadas não só ao desamparo, mas de políticas consequentes de prevenção.

O imperialismo estende as garras à América Latina

A América Latina, apesar da crescente participação do capital chinês nos últimos anos, sobretudo em países como o Brasil, Argentina e México, ainda é o quintal sob domínio dos Estados Unidos. Não há, aqui, competitividade expressiva entre os monopólios chineses (quem dirá russos) frente ao capital estadunidense. Devido à sua imensa riqueza em recursos naturais (minerais, energia, biodiversidade) e sua posição geoestratégica, a região permanece um alvo prioritário para o saque e o controle do capital monopolista.

O caso da Venezuela, é um alerta crucial contra as ilusões reformistas por moderação na América Latina. A síntese da chamada “revolução bolivariana” não representou uma ruptura com o capitalismo, mas sim uma gestão do Estado capitalista rentista e dependente para além dos marcos do FMI e da agenda de Washington. Neste sentido, a economia venezuelana recente foi determinada pela apropriação da renda do petróleo.

Na Venezuela, a luta entre as frações da burguesia e as potências estrangeiras se deu durante todo o governo Maduro pelo controle do aparato estatal, que é o mediador da apropriação dessa renda. O governo do PSUV, ao invés de superar essa base econômica, apoiou-se nela durante a boa fase para promover um programa de conteúdo “nacionalista e social” que, no entanto, beneficiou e fortaleceu principalmente a burguesia local e de monopólios transnacionais.

O governo do PSUV, apesar de sua retórica “anti-imperialista”, é caracterizado como um regime social-democrata que, diante da crise e das sanções externas, optou por um ajuste antipopular. Este ajuste, que incluiu o congelamento de salários, o desmantelamento de direitos trabalhistas e a liberalização econômica, foi imposto sob o pretexto de combater a “guerra econômica”, mas serviu, na verdade, para garantir a estabilidade do capital. A intervenção judicial contra o PCV é a prova cabal de que governos que gerenciam o capital, mesmo sob a bandeira do “progressismo”, atacam a vanguarda do proletariado quando este defende a independência de classe.

O inaceitável sequestro do presidente Nicolás Maduro pelas forças americanas marca uma nova etapa militar do imperialismo estadunidense nas Américas em consonância com a sua Estratégia de Segurança, que vislumbra um Hemisfério Ocidental no qual os EUA mantenham domínio absoluto, reconhecidamente livre de “presença hostil estrangeira” ou da posse de ativos-chave, e assegurando o acesso contínuo dos EUA a locais estratégicos fundamentais. Isso equivale a uma ameaça direta a países da América Latina e do Caribe que mantêm relações com a China.

Vale notar que a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (CELAC), que reúne 33 países, mantém laços estreitos com a China. Para países como o Peru e o Chile, a China já é o principal parceiro comercial, superando os Estados Unidos.

Diante da ofensiva dos EUA sobre a Venezuela, a reação dos comunistas foi a exigência do fim imediato da agressão militar contra a Venezuela, a retirada das tropas estadunidenses do Caribe e o respeito irrestrito à soberania, autodeterminação e integridade territorial do povo venezuelano.

Essa solidariedade e defesa da autodeterminação não veio acompanhada, entretanto, como fizeram os setores reformistas e oportunistas. Sob as vestes de uma suposta construção do socialismo na Venezuela, o governo Maduro era comparado não só ao que foi o chavismo, mas às próprias bases que assentaram a Revolução Cubana e sua construção do socialismo, ameaçada até os dias de hoje pelo império americano.

A dificuldade multipolar em caracterizar sobre bases científicas o caso venezuelano acende um alerta como um contraponto fundamental às teses reformistas e “etapistas” que defendem a conciliação de classes na América Latina. A ilusão de que um governo burguês, mesmo com retórica de esquerda, possa construir uma “etapa” de desenvolvimento nacional autônomo dentro do sistema capitalista é desmascarada pela realidade. Governos como o de Petro na Colômbia, e de Lula no Brasil, mesmo com diferenças qualitativas entre si que mereceriam uma análise mais detida, são demonstrações objetivas dos limites que tem e terá o reformismo sob a Estratégia de Segurança Nacional e o retorno da Doutrina Monroe no governo Trump em meio à crise do imperialismo americano.

O reformismo busca gerenciar a crise do capital, e não a superar. Ao manter as relações de produção capitalistas, o “progressismo” latino-americano inevitavelmente se choca com os interesses do proletariado e se subordina à lógica do capital monopolista, seja ele o imperialismo tradicional ou o imperialismo em ascensão. A única alternativa para a América Latina não virá de alianças com frações da burguesia “nacional” ou do apoio a potências imperialistas rivais, mas sim da ruptura revolucionária com o capitalismo e com todas as alianças imperialistas. A única frente anti-imperialista legítima é aquela baseada na independência de classe e na luta pelo socialismo.

Rufam os tambores da guerra imperialista

Diante desse cenário de profunda atomização dos conflitos e da agudização da agressão imperialista, é urgente que se alerte contra o oportunismo e as consequências de uma guerra imperialista total. A dispersão das lutas, a ausência de divulgação e esclarecimento sobre os atores, criando narrativas politicistas que abandonam qualquer análise detida ao caráter de classe dos conflitos, levam à confusão e caracterizações superficiais que primam pela fé e pelo esquecimento dos mecanismos de dominação do imperialismo.

É notável que com o avanço da luta pelos recursos, num mundo cada vez mais pautado pela Inteligência Artificial e suas aplicações bélicas na supressão das resistências e mesmo de povos inteiros, ganham destaque aquelas regiões onde se encontram as matérias primas e, juntamente, todas as questões que envolvem seus processamentos e transportes.

Com o destaque midiático à Ucrânia nos últimos anos, demonstrando o maniqueísmo na disputa do imperialismo norte-americano contra o chamado perverso regime russo, a mídia burguesa molda a narrativa de um mundo em paz e de uma multipolaridade passiva, que já não deixa espaço para disputa de classe. Na mesma toada, o social-liberalismo, ao admitir a luta de classes, se nega, no entanto, a compreender que a multipolaridade não encontra lastro na materialidade.

Não se pode, portanto, esvaziar a tarefa histórica de impulsionar a classe trabalhadora rumo à conquista do poder e à transformação das estruturas sociais vigentes. Nessa perspectiva, a luta pelo socialismo constitui, em cada formação nacional, um direito legítimo do movimento operário, que não pode ser desqualificado com base em cálculos ou conveniências de natureza geopolítica.

Do mesmo modo, é inalienável o direito da classe trabalhadora de organizar-se, resistir às ofensivas do capital e responder às tentativas de supressão de direitos. Classificar as mobilizações populares ou as lutas dos trabalhadores, em países em conflito com os Estados Unidos, como expressão de “subserviência ao imperialismo” equivale, na prática, a reforçar a própria narrativa imperialista. Tal postura contribui para que os Estados Unidos se apresentem como defensores da democracia e das liberdades, posição com a qual não se pode compactuar.

Ao mesmo tempo, impõe-se aos comunistas a necessidade de evitar qualquer forma de subordinação a interesses de potências imperialistas, sejam elas quais forem. Essa postura exige coerência teórica, firmeza política e atenção cuidadosa às formas de organização. A construção de uma posição consequente não se dá de maneira imediata, mas do fortalecimento de um movimento pautado pela hegemonia proletária. Estratégias restritas à gestão das contradições internas do capitalismo ou à simples ampliação dos limites da democracia burguesa mostram-se insuficientes para esse objetivo.

Cabe ainda aos comunistas assumir um papel central na oposição à presença e à intervenção direta ou indireta das potências imperialistas. Essa tarefa não pode ser abandonada sob a justificativa do caráter autoritário dos governos desse ou daquele país, ou por quaisquer outros marcos circunstanciais. A experiência histórica demonstra que, quando tal responsabilidade foi negligenciada, setores populares acabaram sendo empurrados a apoiar os seus algozes em nome do enfrentamento a um suposto inimigo externo.

Em diversas formações sociais, as crises produzidas pelas contradições do próprio sistema imperialista e por suas intervenções externas podem abrir situações de ruptura. Em contextos marcados pela instabilidade e pelo conflito, a perspectiva socialista pode adquirir forma material por meio da atuação organizada e consciente da classe trabalhadora.

#EUA#Brasil#Palestina#Irã#Índia#BRICS#Venezuela#República Democrática do Congo (RDC)#Ruanda#Ucrânia#Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN)#União Europeia#Camarões#China#Oriente Médio#Líbano#África Ocidental#Argélia#Marrocos#França#Rússia#imperialismo