O que está por trás da ofensiva alfandegária de Trump?

Trump repete a farsa: promete proteger o trabalhador com sua proposta hostil de tributos sobre a importação, mas só garante preços mais altos e lucros para capitalistas numa guerra comercial que só beneficia os donos do capital.

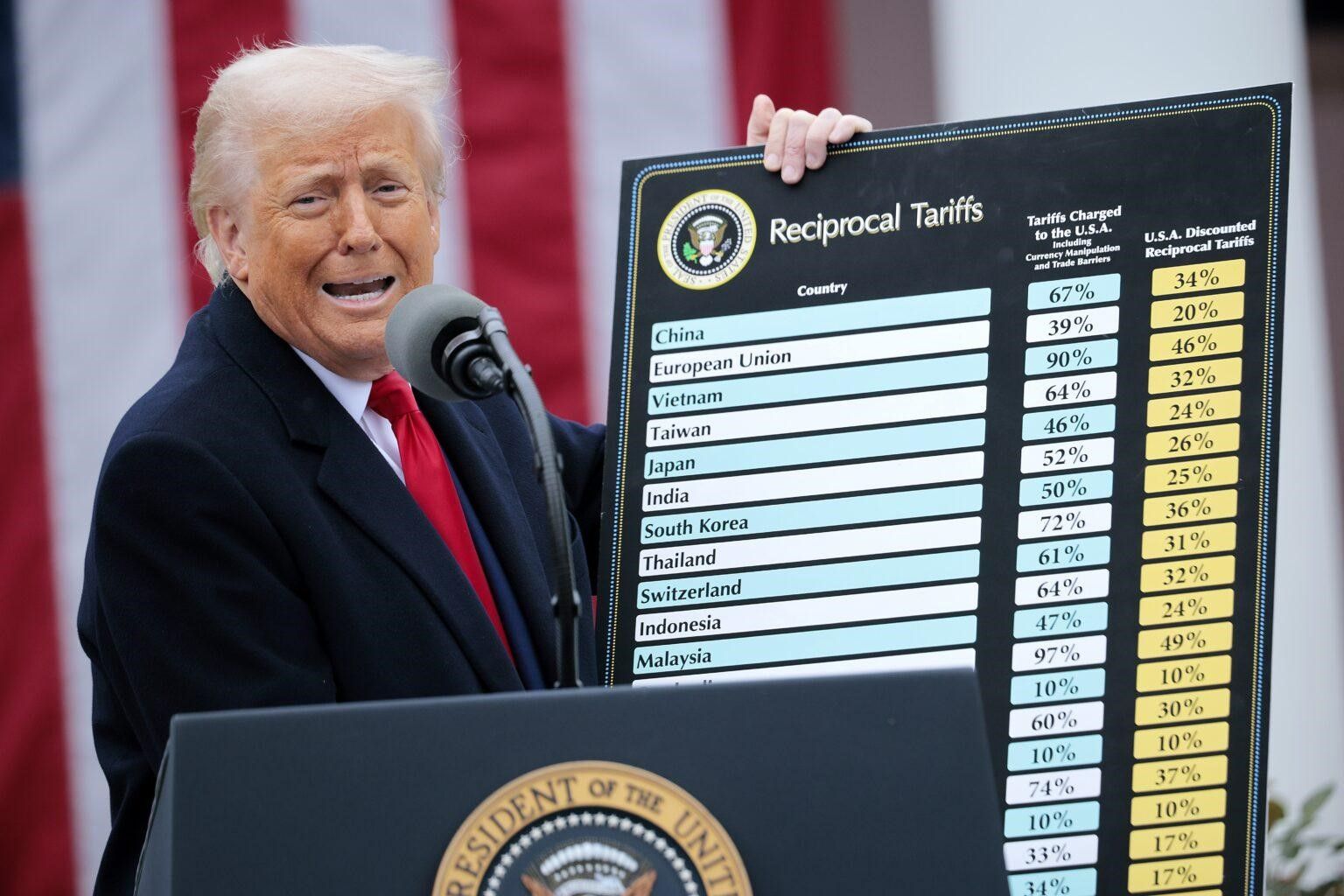

Reprodução/Foto: Chip Somodevilla / Getty Images.

O presidente dos Estados Unidos, Donald J. Trump, assinou um decreto executivo declarando emergência nacional motivada pelo que chamou de “ameaça incomum e extraordinária” representada pelo déficit comercial persistente do país e por uma falta de reciprocidade nas relações comerciais internacionais. A medida impõe alíquotas de 10% sobre todas as importações a partir de 5 de abril, com aumentos escalonados para países específicos a partir de 9 de abril.

Chamado pela grande mídia de ‘tarifaço’ – do inglês tariff, prestação pecuniária referente aos tributos aduaneiros no Brasil – o pacote anunciado por Donald Trump se trata de uma série de medidas de tributação incidente sobre a importação de mercadorias.

O texto do decreto menciona buscar combater a perda de cerca de 5 milhões de empregos industriais desde 1997 e a redução da participação dos EUA na manufatura global de 28,4% em 2001 para 17,4% em 2023.

Ainda que o decreto de Trump se apresente sob a justificativa de proteção do emprego e da indústria norte-americana, sua lógica se insere em uma estratégia mais ampla de reconfiguração da hegemonia americana na atual fase da disputa interimperialista mundial. O choque alfandegário não é apenas uma política econômica interna voltada para correção de déficits comerciais – trata-se, antes, de uma faceta da política de carrots and sticks empregado por Trump para reconsolidar a liderança dos EUA no sistema internacional.

Historicamente, os tributos alfandegários cumpriram diferentes papéis na economia americana, conforme o estágio do capitalismo. No final do século XIX, por exemplo, os Estados Unidos se beneficiaram de políticas protecionistas em um momento de forte acumulação de capital, quando o protecionismo ajudava a consolidar a industrialização interna. Já nos anos 1930, a imposição da chamada Política Smoot-Hawley aprofundou a depressão ao tentar isolar a economia dos EUA em um momento em que o ciclo de acumulação já havia entrado em colapso.

No contexto atual, marcado por uma taxa de lucro em declínio e uma desaceleração crônica do investimento produtivo, os impostos de Trump apenas agravam as condições de vida da classe trabalhadora estadunidense. O aumento imediato nos preços, em especial sobre bens essenciais e produtos industrializados que fazem parte de cadeias produtivas globalmente integradas, tem impacto direto sobre o consumo popular.

A questão, com efeito, não envolve apenas uma contradição entre “protecionismo” e “livre comércio”, mas a forma como o capital busca manter sua taxa de lucro em meio aos momentos de esgotamento estrutural de seu modelo de acumulação. Em vez de investir em bons empregos ou em melhorar os salários e padrões de vida dos trabalhadores norte-americanos, o capital em decadência persegue salários mais baixos mundo afora ou tenta monopolizar nichos tecnológicos, sempre em busca do próximo diferencial de lucro. A ideia de que a tributação estimularia um renascimento produtivo interno é, portanto, uma miragem.

Além disso, ao impor a alta generalizada das alíquotas, o governo norte-americano sinaliza a disposição de retaliar economicamente países alinhados a ordens monetárias outras, não centradas no dólar. Tal movimento se intensifica no contexto do avanço de estratégias imperialistas de desdolarização, lideradas, sobretudo, por potências como a Rússia e a China no âmbito do BRICS. A tributação das importações, portanto, aparece não como proteção econômica per se, mas como instrumento de coerção para manter o sistema financeiro internacional sob controle dos EUA – mesmo que isso contrarie os clássicos princípios do livre mercado.

Essa política atinge principalmente o México, Coreia do Sul, Japão, Canadá e Alemanha, os principais fornecedores de carros para os Estados Unidos. A Coreia do Sul e o Japão, duas das principais economias capitalistas e parceiras comerciais dos EUA na Ásia, já iniciaram tratativas para um acordo comercial com a China, buscando equilibrar as perdas impostas pelos Estados Unidos.

O Brasil certamente será afetado, em sua posição econômica dependente, sobretudo na exportação de óleo bruto, ferro, aço, café em grão, madeira, ferro fundido, aeronaves, gasolina, carnes bovinas e produtos semimanufaturados de ligas de aço.

A escolha por essa via revela a tentativa de Trump de tirar o imperialismo estadunidense do impasse em que se encontra desde a fracassada escalada militar na Ucrânia, em verdadeira retirada tática do combate à Rússia, priorizando seus esforços contra a China. A ausência da Rússia na nova rodada de tributação aduaneira foi justificada pela Casa Branca porque as sanções já existentes contra a Rússia limitam severamente o comércio bilateral. Já a Ucrânia — aliada dos EUA no conflito contra a Rússia — foi incluída na lista, enfrentando uma alíquota de 10%. Nesse contexto, a tributação funciona como instrumento de “guerra econômica”, em contraste à guerra convencional como meio de preservar a hegemonia norte-americana.

No entanto, essa abordagem também carrega contradições: ao buscar conter déficits comerciais por meio de prestações protecionistas, os EUA abandonam o papel tradicional de “consumidor em última instância” da economia global, função que sustentava o equilíbrio do sistema capitalista internacional desde o pós-guerra, evidenciada em episódios como a recente crise mundial no setor automotivo.

Assim, longe de representar uma guinada para o isolamento ou um simples protecionismo econômico, o decreto executivo materializa um novo momento da disputa mundial interimperialista, moldada pelas crises recentes, pelas limitações da via militar e pela emergência expressiva de potências imperialistas com blocos econômicos alternativos. A política alfandegária de Trump deve, portanto, ser compreendida como parte de um projeto de restauração do poder global dos EUA por meio da reconfiguração das regras do jogo – e não pela sua rejeição.

Se, por um lado, essa estratégia busca reposicionar os EUA como centro hegemônico incontornável do imperialismo global, por outro, impõe aos demais países capitalistas, especialmente os em desenvolvimento, um dilema é colocado aos Estados burgueses: alinhar-se a uma ordem em declínio ou apostar nas “alternativas” imperialistas ainda em contestação. Nesse cenário, o decreto de Trump marca não apenas uma virada na política comercial americana, mas um ponto de inflexão na luta pelo futuro da ordem capitalista internacional.