Um voo direto às contradições da Nigéria

O discurso de cooperação marcou o encontro de Lula e Tinubu, mas os acordos assinados reforçam um modelo de inserção subordinada: Brasil exporta agronegócio e tecnologia, Nigéria mantém papel de fornecedor de petróleo.

Presidente Lula e seu homólogo nigeriano Bola Tinubu, no Palácio do Planalto em 25 de agosto. Reprodução/Foto: Ricardo Stuckert/PR.

Por Guilherme Sá

Num encontro marcado pela inflamada conjuntura internacional, o presidente Lula recebeu seu homólogo nigeriano, Bola Tinubu, nesta segunda-feira (25), no Palácio do Planalto. A visita, de significativa repercussão política, é o ápice das negociações encaminhadas em encontros prévios de autoridades dos dois países e rendeu a assinatura de acordos em setores estratégicos, como agricultura e petróleo, além da manifesta intenção de Tinubu em contar com parcerias na produção de medicamentos genéricos.

O evento simboliza mais um passo na retomada da diplomacia brasileira com as nações africanas, após uma década de distanciamento e desprezo por parte dos governos Temer e Bolsonaro. No entanto, por trás do discurso da pretensa "cooperação Sul-Sul", a parceria expõe contradições profundas, típicas de uma conjuntura marcada pelas disputas interimperialistas.

Ainda em março deste ano, o Ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, participou de um encontro com o Ministro dos Negócios Estrangeiros da Nigéria, Yusuf Maitama Tuggar, em Abuja. Na ocasião, além de acordos na área da agricultura, o ministro brasileiro pautou o ingresso do país africano no BRICS, além de cumprir papel protocolar na aproximação diplomática de ambos os países.

Nesta toada, o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin (PSB), viajou à Nigéria em junho deste ano, promovendo diversos encontros com autoridades nigerianas e figuras do setor privado deste país, retomando o Mecanismo de Diálogo Estratégico Brasil-Nigéria, criado ainda em 2013.

Interregno diplomático

Da África do Sul e Etiópia à Nigéria e o Marrocos, a aproximação com os países africanos é parte não apenas da tentativa de reversão do isolamento promovido pelos governos anteriores, mas do resgate da política internacional implementada no primeiro mandato de Lula, ainda em 2003.

Em grande parte marcada pelo economicismo, as relações brasileiras com o continente africano encontraram, ao longo do século XX, diversas contradições refletidas pela ingerência do imperialismo estadunidense no contexto da Guerra Fria e uma negação cínica do racismo e da formação social do Brasil, que ligam o país à África.

Nesses termos, em um dos episódios mais contraditórios de sua política externa, a ditadura empresarial-militar brasileira – visceralmente anticomunista – estendeu o reconhecimento oficial ao governo marxista de Agostinho Neto em Angola. O gesto escancarou a subordinação da ideologia aos interesses econômicos e geopolíticos da burguesia e da cúpula militar, que visava criar uma zona de influência no Atlântico Sul, disputando espaço com potências tradicionais e garantindo autonomia para a agenda expansionista do capital brasileiro, ainda na posição de sócio menor.

Sob a égide do neoliberalismo, especialmente no governo FHC, o Brasil promoveu uma política extensamente retrógrada em África. O resultado foi um isolamento autoimposto: embaixadas foram fechadas e o debate de décadas capitaneado pelo Movimento Negro, que conectava a identidade negra brasileira ao continente, foi severamente escanteada e invisibilizada.

Foi neste contexto que, já nos primeiros anos do governo Lula, a política de aproximação e promoção de políticas educacionais e culturais relacionadas à África tenham sido bem quistas no âmbito diplomático, com embaixadas sendo abertas e visitas sendo realizadas num cenário complexo, em que diversos países ainda lidavam com as feridas de duradouras guerras civis (caso de Angola e República Democrática do Congo), além de graves crises sanitárias relacionadas ao HIV.

Contudo, longe de simbolizar uma guinada rumo à soberania ou um resgate de uma política radical pela autodeterminação dos povos, tão marcante no campo socialista durante o século XX, o social-liberalismo petista conduziu projetos focados no enriquecimento da burguesia brasileira em sua expansão internacional. Essa abordagem pouco alterou a realidade estrutural tanto da sociedade brasileira quanto da africana, criando, em vez disso, o caminho para uma posição intermediária para o país na cadeia imperialista global – um caminho que, no processo, beneficiou também a burguesia africana.

Já no governo Dilma, a política externa para a África manteve a orientação dos anos anteriores. Esse cenário, contudo, começou a mudar com as manifestações de 2013 e o consequente desgaste político da presidente. Ao mesmo tempo, as diversas crises no continente africano – comumente associadas ao ciclo de protestos da "Primavera Árabe" – afetaram severamente as economias do norte do continente, gerando abalos sistêmicos de grande magnitude, como a invasão da Líbia pela OTAN e o assassinato de Muammar Gaddafi.

Lula em encontro com o então presidente líbio Muammar Gaddafi. Reprodução/Foto: BBC.

No segundo mandato de Dilma, a crise política interna que culminou no impeachment freou bruscamente as relações com a África. Este refluxo foi intensificado pela ligação de escândalos de corrupção, como os investigados pela Lava Jato, com contratos firmados com países fora do eixo do Norte global.

A política de austeridade e reformas agressivas do governo Temer e, de forma mais acentuada, o alinhamento incondicional do governo Bolsonaro ao grande capital imperialista do ocidente, levaram as relações com o continente africano ao seu ponto mais baixo em décadas. Este isolamento foi acompanhado por declarações abertamente racistas e eurocêntricas, que danificaram profundamente a imagem do Brasil na região.

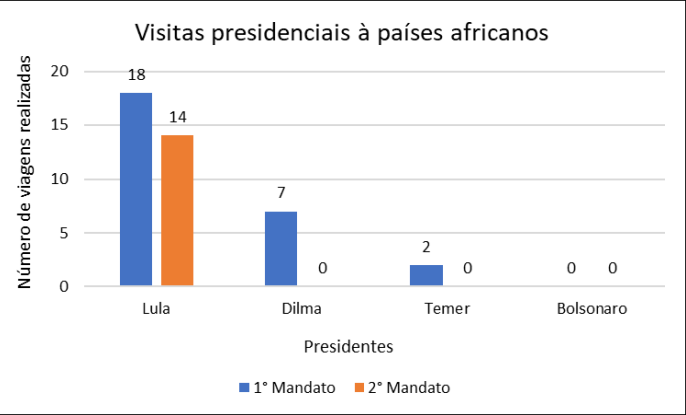

Gráfico ilustra o número de visitas dos presidentes brasileiros à África. Reprodução: Gabriel Antônio da Silva em RELAÇÕES BRASIL-ÁFRICA: Um estudo sobre a perspectiva de mudança da Política Externa Brasileira nos governos Dilma, Temer e Bolsonaro.

É neste contexto que a política internacional do terceiro governo Lula se insere, buscando romper esse isolamento. Longe de representar, porém, uma simples solidariedade ou a construção de laços culturais – e muito menos uma política econômica que enfrente o imperialismo e o capital financeiro global –, o retorno ao continente africano tem como principal mote a exportação do modelo do agronegócio. O objetivo central é, mais uma vez, beneficiar a grande burguesia latifundiária e garantir ao Brasil uma posição confortável, porém ainda subordinada, na pirâmide imperialista global.

O governo Bola Tinubu

Eleito presidente em 2023, Bola Ahmed Tinubu consolidou-se como uma das figuras políticas mais influentes da Nigéria ainda no final do século XX. Sua carreira de poder teve um marco fundamental com a eleição para governador do estado de Lagos em 1999, logo após retornar do exílio, num período que inaugurou a Quarta República Nigeriana, numa frágil abertura após a morte de Sani Abacha, que havia ascendido ao poder através de um golpe militar em 1993.

Ao longo das décadas seguintes, longe de se restringir a Lagos, Tinubu dedicou-se a angariar apoios e tecer alianças em nível nacional, construindo uma vasta rede de influência. Seu grande salto para o protagonismo nacional ocorreu em 2015, quando a frente ampla de oposição que ele ajudou a articular – o Congresso de Todos os Progressistas (APC) – venceu as eleições presidenciais com Muhammadu Buhari. Como principal arquiteto dessa vitória histórica, que tirou o Partido Democrático Popular (PDP) do poder após 16 anos, Tinubu ascendeu definitivamente como a grande figura por trás do trono na política nigeriana.

Cerimônia de posse de Bola Tinubu, presidente eleito em 2023, com mandato até 2027. Reprodução/Foto: Brasil de Fato.

Secundarizando os princípios ideológicos (Tinubu é identificado comumente como um político de centro-esquerda), a política nigeriana no pós-Guerra Fria estruturou-se a partir de uma longa trajetória de conflitos internos que remetem ao conturbado processo de independência. Negociada com o Reino Unido em 1960, a autonomia política do território que se entende como Nigéria não logrou um Estado nacional unificado e um governo sólido. Pelo contrário, herdou e acirrou as divisões entre um norte majoritariamente hauçá-fulani e muçulmano; um sudoeste de predominância iorubá, com divisões entre muçulmanos e cristãos; e um sudeste predominantemente igbo e cristão.

A tensão entre esses grandes grupos, somada à disputa por recursos e poder político, contextualizada pela presença de revolucionários marxistas e seus perseguidores financiados pelo imperialismo, culminou na devastadora Guerra de Biafra (1967-1970). Nela, o governo federal, liderado pelo norte, suprimiu militarmente a tentativa de secessão dos militantes no sudeste, que haviam declarado a República de Biafra. Este conflito, onde o norte saiu vitorioso graças ao apoio britânico e, sobretudo, soviético, com seu saldo trágico de milhões de vidas, cimentou um padrão de desconfiança e rivalidade interétnica que permanece até hoje.

Atualmente, essas tensões se manifestam em múltiplas frentes de conflito. No Cinturão Central, há violentos embates por terra e recursos entre agricultores (em sua maioria hauçás-fulanis muçulmanos) e pastores (em sua maioria de etnia fulani, também muçulmana), que frequentemente assumem um caráter religioso. Simultaneamente, o nordeste sofre com uma insurgência jihadista do Boko Haram, e o sudeste vive uma onda de violento sentimento separatista, com grupos que reacendem a bandeira de Biafra.

Nesse contexto, apesar de colocar-se num espectro progressista, o governo Tinubu vem adotando desde 2023 duras políticas de austeridades, juntamente à continuidade de uma violenta política de segurança. Ambos os fatores levaram a grandes mobilizações populares nos últimos anos, como os protestos contra a violência policial e pelo fim do Esquadrão Especial Antirroubo (SARS na sigla original), conhecido por sua brutalidade em torturas, assassinatos e abusos, além das diversas manifestações contra as precárias condições de vida em agosto de 2024.

Protestos massivos exigem fim do Esquadrão Especial Antirroubo (SARS) na Nigéria, em 2020. Reprodução: Esquerda Diário.

A Nigéria vive atualmente nos escombros de uma de suas mais graves crises econômicas, com a inflação atingindo patamares superiores a 40% no último ano. Este cenário de caos social, marcado por protestos massivos e repressão violenta que resultou em mortes, tem como estopim o fim abrupto dos subsídios aos combustíveis, medida decretada pelo presidente Bola Tinubu logo no início de seu mandato.

Mais do que causar um mero aumento exponencial dos preços, a medida paralisou setores cruciais da economia. O custo do transporte de mercadorias disparou, e o fornecimento de energia elétrica – setor já precarizado no país – foi severamente afetado, criando um efeito cascata que estrangulou a produção e o comércio. O resultado foi o agravamento instantâneo da miséria para uma população onde mais de 80 milhões de pessoas vivem abaixo da linha da pobreza.

A decisão de Tinubu não foi uma medida isolada, mas a aplicação direta de uma agenda exigida pelo capital financeiro global e por instituições como o Fundo Monetário Internacional (FMI). Há anos, esses organismos pressionam o governo nigeriano pelo fim dos subsídios, enxergando-os como um gasto insustentável que desvia recursos do pagamento da dívida e do equilíbrio fiscal artificial.

Somado a isso, o subsídio causava na sociedade nigeriana desconfiança, por sua associação à corrupção e a visão de que este beneficiava apenas as elites do país. Tendo como uma de suas pautas justamente o combate à corrupção sistêmica, Tinubu utilizou este como um dos principais argumentos no aceite das imposições do FMI.

A situação nigeriana é ainda agravada por uma contradição histórica típica do capitalismo dependente: o país é um dos maiores exportadores de petróleo bruto do mundo, mas possui uma capacidade de refino interna notoriamente defasada e sucateada. Por décadas, investimentos consistentes nas refinarias nacionais foram impossibilitados pela ganância da burguesia nigeriana pelo lucro, manifesta numa extensa rede de corrupção, forçando a Nigéria a importar a maior parte dos combustíveis refinados que consome.

Assim, o fim do subsídio, na prática, significou transferir o custo total da volatilidade do mercado internacional de petróleo e da ineficiência da própria indústria nacional para uma população já esmagada pelo custo de vida, explodindo o conflito social nas ruas.

Tensões na África Ocidental

A vinda de Bola Tinubu ao Brasil também representa em âmbito internacional uma demonstração do papel complexo que a Nigéria ocupa na África Ocidental frente aos desdobramentos políticos mais recentes. Os acordos assinados, especialmente nas áreas de agricultura e comércio, além da intenção de colaboração com a Petrobrás e a indústria de medicamentos, representam mais do que uma simples parceria entre dois países. Eles refletem a estratégia da burguesia nigeriana de expandir sua influência econômica para o Atlântico Sul, consolidando a cidade de Lagos como um centro de poder decisivo e independente na região.

Esta mesma ambição aparece na forma como a Nigéria atua na Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO), organização neocolonial nascida com a pretensão de integração regional sob a égide das metrópoles europeias. Nos últimos anos, o país de Tinubu vinha liderando conversações para implementação de uma moeda única, visando não apenas derrubar o controle francês sobre o sistema monetário, feito através do Franco CFA, mas liderar um projeto de predominância financeira no continente.

Tinubu, além disso, tem mantido uma postura firmemente intervencionista em relação aos golpes de Estado ocorridos no Sahel nos últimos anos. Foi sob sua liderança que a CEDEAO aplicou sanções severas contra Níger, Mali e Burkina Faso, apelando pela intervenção militar do bloco. Sem a possibilidade de hegemonizar a região com sua influência e observando outros países formarem mobilizações populares a favor da recém criada Aliança dos Estados do Sahel (AES), encorajados pelas recentes mobilizações no Quênia e a derrubada de medidas impopulares do presidente William Ruto, o governo Tinubu se vê cada vez mais propenso a estabelecer outras vias de solução para crise econômica.

Para além disso, importa frisar o risco corrido pelo governo nigeriano de ver o conflito e a expansão de grupos jihadistas — já enraizados em Mali, Burkina Faso e Níger — se espalharem para dentro de suas próprias fronteiras, agravando ainda mais os graves desafios de segurança que já enfrenta.

Nesse contexto, os acordos estabelecidos com o Brasil e, ainda, os maciços investimentos chineses no sistema ferroviário e em infraestrutura nigeriana, fornecem ao governo de Tinubu o fôlego necessário para manter abertas as vias de lucro para a burguesia interna e para o capital internacional. Longe de representar uma ruptura com o modelo extrativista, contudo, esses investimentos frequentemente se inserem na mesma lógica neocolonial: em troca de empréstimos do Eximbank e grandes obras, a China garante acesso privilegiado a recursos naturais e amplia sua influência geopolítica, enquanto a Nigéria vê sua economia permanecer dependente da exportação de matérias-primas, sem diversificar e modernizar sua produção.

Estação Ferroviária Mobolaji Johnson da Ferrovia Lagos-Ibadan em Lagos, Nigéria. Construída pela China Civil Engineering Construction Corporation (CCECC), conecta o centro econômico da Nigéria, Lagos, e a cidade industrial do sudoeste de Ibadan. Reprodução/Foto: Xinhua News.

Dessa forma, o governo Tinubu se vê numa contradição insustentável: busca modernizar a infraestrutura do país com capital estrangeiro, o que inclui a modernização de sua agricultura com maquinário e tecnologia do agronegócio brasileiro, mas reforça um modelo econômico que perpetua o estrangulamento da população mais pobre, aprofunda as desigualdades e sacrifica a soberania nacional em nome do equilíbrio fiscal.

O resultado é um caminho de confronto com a classe trabalhadora, que paga o preço final do ajuste. Neste cenário, a única solução duradoura permanece na organização e na luta dos trabalhadores nigerianos pelo fim da exploração capitalista e neocolonial, um sistema imposto há séculos e que continua a se reinventar, agora com novos atores.