USP fiscaliza conclusão de curso com IA e avança na lógica do controle e competitividade

A universidade corre o risco de naturalizar desigualdades estruturais sob a aparência de neutralidade técnica, convertendo o que deveria ser um debate político e institucional em uma questão de cálculo algorítmico.

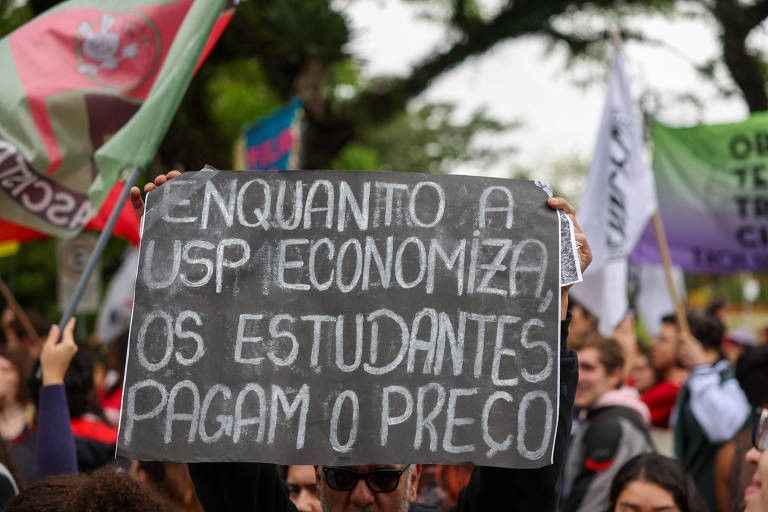

Reprodução/Foto: Folha de São Paulo.

A Universidade de São Paulo (USP) apresentou, na última sexta-feira (17), uma nova ferramenta de predição da não conclusão de curso. O sistema utiliza modelos de aprendizado de máquina para estimar a probabilidade de um estudante não concluir a graduação no prazo, com base em dados históricos de 12 anos. Segundo a USP, o objetivo é “atuar preventivamente” nos casos com maior risco de evasão, auxiliando coordenadores e comissões de graduação a planejar ações de acompanhamento pedagógico, tutoria e apoio psicopedagógico. O pró-reitor adjunto de Graduação, Marcos Neira, declarou ao Jornal da USP que a ferramenta representa “um importante avanço na qualificação do acompanhamento acadêmico e na promoção da permanência estudantil”.

Apesar do discurso de modernização, a iniciativa desperta questionamentos éticos e políticos sobre o uso de dados pessoais e da trajetória acadêmica de estudantes e o avanço da lógica de controle e eficiência na universidade pública. A USP afirma que a tecnologia permitirá ações “baseadas em evidências”, mas não esclarece como esses indicadores poderão ser utilizados em decisões de cunho geral, como a seleção de estudantes para bolsas de permanência, ou em decisões de autonomia das unidades, como a aprovação de contratos de estágio e o acesso a bolsas de iniciação científica.

Em 2023, a universidade revisou sua política de permanência estudantil, promovendo ajustes no Programa de Apoio à Permanência e Formação Estudantil (PAPFE). Desde então, o estudante possui um período máximo de elegibilidade para receber auxílio, calculado como 1,5 vezes o número ideal de semestres previstos para a conclusão do curso. Antes dessa mudança, a bolsa tinha duração de dois anos, com possibilidade de renovação ao término do período. A reforma também introduziu condições de cancelamento baseadas em desempenho acadêmico, como reprovação em pelo menos 20% dos créditos do semestre por dois semestres consecutivos, ou não aprovação em 50% ou mais das disciplinas em que estiver matriculado por dois semestres consecutivos, aumentando a seletividade e a pressão sobre os estudantes. O valor da bolsa foi elevado de R$400 para R$800, mas esse aumento ainda se situou abaixo da inflação acumulada, limitando o poder de compra real do auxílio.

Ao mesmo tempo, a USP abriu espaço para a participação de empresas privadas na assistência estudantil, por meio do programa USP Diversa, que financia bolsas de permanência. Essa articulação entre métricas de desempenho acadêmico e programas de auxílio cria um terreno propício para uma assistência seletiva, na qual critérios algorítmicos e interesses externos podem influenciar políticas que antes eram universais, deslocando para atores privados a responsabilidade pelo apoio estudantil. A portaria que institui o USP Diversa prevê que os resultados do programa, incluindo dados acadêmicos e indicadores de evasão, sejam cruzados e disponibilizados anualmente aos parceiros e doadores. Dessa forma, a publicação da ferramenta preditiva de evasão se insere nesse contexto: os dados podem ser utilizados pelas empresas para avaliar a continuidade de seu financiamento, de modo que a disponibilidade de bolsas passe a depender do interesse da iniciativa privada, reforçando a seletividade e a vulnerabilidade da assistência estudantil.

Por trás da retórica de eficiência, há também uma dimensão política. A aplicação de modelos preditivos à permanência estudantil ocorre em um contexto de austeridade fiscal autoimposta: embora o orçamento anual da USP seja vinculado a uma fração do repasse do ICMS do Estado de São Paulo, a universidade adota políticas que restringem gastos e priorizam o equilíbrio contábil em detrimento do investimento social, acumulando atualmente quase 5 bilhões de reais em superávit. Nesse cenário, a administração recorre a soluções tecnocráticas que prometem “eficiência” e “gestão baseada em dados”, mas que, na prática, mascaram a austeridade e transferem a responsabilidade pela permanência estudantil para o indivíduo. O discurso de inovação tecnológica, assim, legitima a contenção de gastos, enquanto a universidade se ajusta à lógica da racionalização de custos e abre espaço à participação privada como forma de suprir recursos que decide não investir diretamente.

No caso da USP, a adoção de modelos preditivos para identificar estudantes com maior risco de evasão não é neutra: ela se insere em um contexto no qual opressões históricas de classe, raça e gênero já influenciam quem permanece ou não na universidade. Ferramentas de aprendizado de máquina operam a partir de dados passados e, portanto, tendem a reproduzir essas desigualdades, fenômeno conhecido como racismo algorítmico. Mais do que um erro técnico, trata-se de um processo em que relações sociais de poder e hierarquias raciais são traduzidas em código. Um exemplo emblemático dessa dinâmica no Brasil é o uso de sistemas de reconhecimento facial: segundo levantamento do Centro de Estudos de Segurança e Cidadania (CESeC), organização da sociedade civil vinculada à Iniciativa de Governo Aberto, 90% das pessoas presas por essas tecnologias em 2019 eram negras.

A própria USP reconhece que existe um perfil médio entre os estudantes mais suscetíveis à evasão: homens, negros, de baixa renda e que ingressaram na universidade entre os 20 e 40 anos. Ao utilizar essas variáveis em um modelo de predição, a universidade corre o risco de naturalizar desigualdades estruturais sob a aparência de neutralidade técnica, convertendo o que deveria ser um debate político e institucional em uma questão de cálculo algorítmico.

A existência de uma métrica institucional de “propensão à evasão” também pode ter efeitos indiretos sobre a vida acadêmica. O aval da universidade é exigido para estágios e atividades complementares, o que levanta uma preocupação: como será avaliado um aluno rotulado como de “baixa probabilidade de conclusão”? Que tipo de viés essa informação pode introduzir na relação entre estudantes, coordenações de curso e docentes?

Essas são perguntas que permanecem sem resposta e que exigem um debate público dentro da USP, envolvendo tanto a universidade quanto o movimento estudantil, sobre quem define o sucesso acadêmico, quais dados são utilizados e a serviço de que projeto de universidade se colocam as ferramentas de inteligência artificial.