O retrato da seca no Piauí: crise hídrica, desertificação e injustiça ambiental

Enquanto comunidades sertanejas sofrem com a seca e a fome, o agronegócio avança sobre a Caatinga com apoio institucional e subsídios públicos.

Cidade do interior do Piauí. Foto: Jornal O Futuro.

No início de abril de 2025, o Governo do Estado do Piauí decretou situação de emergência em 129 dos seus 224 municípios, devido à escassez de chuvas. A estiagem prolongada e severa, que já dura mais de nove meses, agravou drasticamente a escassez de água em regiões que, historicamente, já convivem com ciclos naturais de seca. O decreto, publicado no Diário Oficial em 3 de abril, tem validade inicial de 90 dias, mas pode ser prorrogado. A dimensão do problema é evidente: mais da metade do estado está com os seus sistemas hídricos comprometidos, afetando diretamente milhares de famílias, sobretudo em comunidades rurais, que têm na agricultura de subsistência sua principal forma de sustento.

Os dados divulgados pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semarh) mostram que o Piauí enfrenta um processo de “seca verde”, quando há uma aparência de normalidade na paisagem — com alguma vegetação ainda verde —, mas, na prática, as chuvas não são suficientes para abastecer mananciais, garantir a colheita e a segurança hídrica. Isso provoca um esgotamento gradual dos recursos naturais e agrava o já frágil equilíbrio ecológico da região.

A situação é particularmente crítica em municípios como Fartura do Piauí, onde não chove desde novembro de 2024. Animais morrem, plantações secam, e as famílias recorrem a medidas emergenciais para sobreviver. A população está vivendo da boa vontade das prefeituras, do envio irregular de carros-pipa, e da expectativa de perfuração de poços — uma resposta limitada para um problema estrutural e crescente. Segundo Admaelton Bezerra, presidente da Associação Piauiense de Municípios (APPM), a situação está levando muitas famílias à fome: “A classe mais vulnerável realmente não tem nem o que comer”.

“Todos estão sendo impactados, principalmente os agricultores, famílias do nosso município, que as lavouras estão 80%, 90% perdidas”, afirma Francisco Lima, secretário de Agricultura, reforçando o colapso vivido nas áreas rurais. A situação é ainda mais grave porque, embora o calendário sinalize o fim do período chuvoso, os impactos típicos da estação seca já estão em curso. A coordenadora da Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semarh), Sara Cardoso, explica que os termômetros já marcam mais de 40 °C em diversos municípios piauienses, com índices de umidade relativa do ar chegando a apenas 18% — o que intensifica a evapotranspiração, dificulta a reposição hídrica e acelera a degradação ambiental.

“Esta semana já vimos umidade de 18%; já tivemos o primeiro episódio de 40 °C em São João do Piauí. Estamos com a expectativa de que, em algumas áreas, essa condição da seca se agrave ainda mais, porque não estamos na estiagem propriamente dita — ela começa no final do outono, para o território piauiense —, então estamos enfrentando seca dentro da estação chuvosa”, relatou Cardoso.

O impacto do agronegócio na crise climática da região

A seca histórica deste ano no Piauí não é fruto apenas do clima característico da Caatinga, o bioma predominante da região. A estiagem prolongada é apenas a ponta do iceberg de um processo mais complexo, que envolve desigualdade social, modelo de uso da terra, exploração econômica de base extrativista, e uma política de desenvolvimento ambientalmente insustentável, amplamente financiada por recursos públicos.

A expansão do agronegócio nas últimas décadas no Piauí, sobretudo nas regiões de cerrado e semiárido, tem aprofundado o desequilíbrio ambiental. A fronteira agrícola, incentivada por políticas governamentais, empresas multinacionais e bancos de fomento, tem avançado sobre áreas de vegetação nativa da Caatinga e do Cerrado, promovendo desmatamentos em larga escala, compactação e empobrecimento do solo, erosão, contaminação por agrotóxicos, e crescente uso e contaminação de corpos hídricos.

Nesse processo, o bioma Caatinga — o único 100% brasileiro e adaptado às condições semiáridas — está sendo destruído para dar lugar a monoculturas como soja, milho e eucalipto, voltadas sobretudo para exportação. Essa substituição de ecossistemas complexos e biodiversos por sistemas simplificados e mecanizados rompe com os ciclos naturais de retenção hídrica, reduz a infiltração de água no solo, desregula o microclima local e acelera o processo de desertificação, já visível em diversas áreas do estado. A Caatinga, que antes mantinha um equilíbrio ecológico, tem sido severamente afetada pela desertificação. Esse processo tem agravado a seca, tornando-a mais severa e prolongada, além de comprometer ainda mais a capacidade de regeneração natural do bioma.

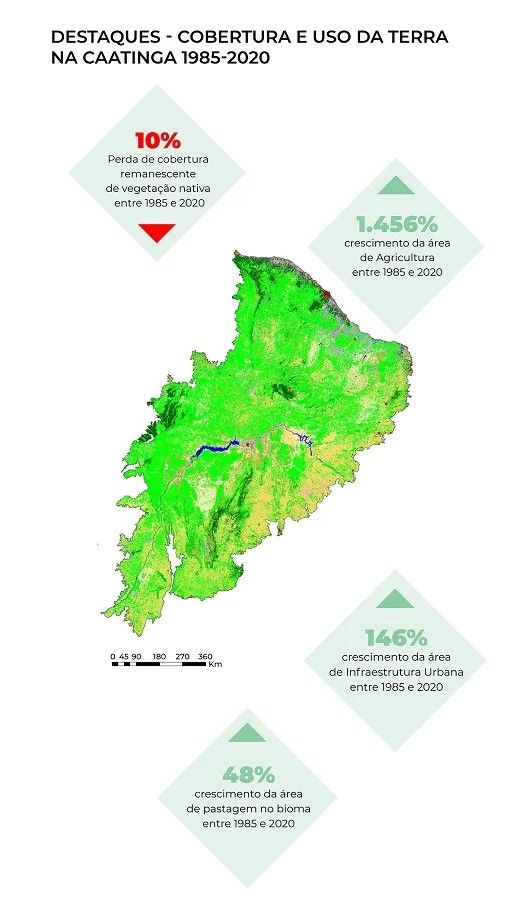

Fonte: MapBiomas, 2022.

O mapa de suscetibilidade à desertificação elaborado pelo Ministério do Meio Ambiente já apontava o Piauí como uma das unidades federativas mais vulneráveis do país, onde mais de 40% do território do estado apresenta níveis avançados de degradação ambiental, com perda de cobertura vegetal, salinização de solos, e comprometimento dos aquíferos. Esse processo, ao contrário do que muitos pensam, não é “natural”: ele é fruto de escolhas políticas, econômicas e territoriais que privilegiam poucos à custa do sofrimento da maioria.

A contradição é cruel: enquanto comunidades tradicionais, agricultores familiares e povos originários enfrentam a escassez de água e a perda de suas terras e culturas, os grandes empreendimentos agrícolas continuam a operar com segurança hídrica garantida por irrigação intensiva, financiada por programas estatais como o Plano Safra. Em 2024, esse plano destinou R$ 400 bilhões ao setor agropecuário brasileiro. No entanto, apenas 21% desse valor foi destinado à agricultura familiar, mesmo ela sendo responsável por parte expressiva dos alimentos que chegam às mesas dos brasileiros e por 67% da população ocupada na agricultura. O restante dos recursos segue alimentando um modelo agroexportador concentrador de terras, recursos e poder.

Além disso, medidas recentes do governo estadual agravam o problema: o governador Rafael Fonteles propôs a anistia de até 95% das multas ambientais aplicadas a desmatadores e poluidores — um retrocesso institucional que legitima práticas criminosas e incentiva a degradação ambiental em nome do “desenvolvimento econômico”. Ao invés de punir quem destrói, o Estado afrouxa as regras e reforça a impunidade.

Essa política é parte de um projeto maior, que desloca a responsabilidade ambiental para os mais pobres — camponeses, quilombolas, ribeirinhos e indígenas — enquanto favorece empresas transnacionais, bancos e latifundiários. A lógica da “economia verde” tem se mostrado mais um mecanismo de financeirização e controle do território do que uma alternativa real à crise ecológica.

A expansão agrícola, movida pela busca incessante por lucros, promove o desmatamento das áreas nativas e a degradação dos solos, prejudicando os ecossistemas locais e ampliando a desertificação. O uso intensivo de fertilizantes e agrotóxicos, aliado à mecanização pesada, tem levado à erosão do solo, à salinização das terras e à contaminação dos corpos d'água. A agropecuária, especialmente com o aumento da fronteira agrícola no Matopiba, tem agravado ainda mais esses problemas, à medida que o avanço das monoculturas exige novos territórios, e novos recursos financeiros, para se manter.

Enquanto isso, os efeitos da desertificação se intensificam. O solo perde sua capacidade de retenção de água, a biodiversidade local desaparece, as temperaturas sobem e os ciclos de chuva tornam-se ainda mais irregulares. A saúde da população se deteriora: doenças respiratórias, desnutrição e insegurança alimentar se tornam frequentes.

Estudos da Fiocruz e da UFMG indicam que a seca prolongada no Nordeste poderá gerar um custo adicional de R$ 1,43 bilhão/ano ao SUS, além de provocar a migração forçada de até 24% da população residente em áreas afetadas pela desertificação até 2050, sendo as rotas migratórias mais prováveis a região Centro-Oeste – onde prevalece o agronegócio, o que agravaria conflitos agrários pela posse da terra – e a região Norte, o que dificultaria a aplicação das políticas destinadas a frear o processo de desmatamento na Amazônia. De fato, segundo o Censo Demográfico de 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o semiárido tem apresentado uma redução significativa na população rural e urbana (IBGE, 2023), o que pode caracterizar que o processo de migração já está em curso.

A Caatinga é um bioma altamente biodiverso e vital para a estabilidade climática do semiárido. Sua destruição significa não apenas a perda de espécies, mas o colapso de uma teia de relações ecológicas que sustenta a vida no sertão. Quando um sistema entra em colapso, os impactos se espalham em cascata: escassez de água, perda de fertilidade do solo, desaparecimento de polinizadores, desaparecimento de nascentes, empobrecimento da paisagem e das comunidades humanas.

Neste momento em que o Brasil se prepara para sediar a COP 30, em Belém do Pará, é urgente que o país olhe para a sua realidade local. Enquanto a COP discute a mitigação das mudanças climáticas e propõe metas de redução de emissões de gases de efeito estufa, a classes trabalhadora, que está mais vulnerável aos efeitos dessas mudanças, continua a sofrer as consequências de um modelo de desenvolvimento que prioriza o lucro em detrimento do bem-estar social e ambiental. A fome, a seca prolongada e a escassez de recursos hídricos são realidades diárias para os trabalhadores rurais, que veem suas terras cada vez mais secas e improdutivas, sem alternativas efetivas para melhorar suas condições de vida.

A Terra Resiste: Nacionalização das Terras, Justiça e Futuro

A classe trabalhadora do sertão, e de outras regiões afetadas pela seca, exige mais do que promessas vazias e medidas que não chegam ao povo. Torna-se urgente enfrentar a lógica destrutiva que sustenta o atual modelo de desenvolvimento nacional, baseado na concentração fundiária, na destruição ambiental e na submissão ao capital internacional. A intensificação dos eventos extremos é um reflexo direto do avanço desenfreado do agronegócio, que transforma a natureza em mercadoria, esgota os recursos naturais e compromete as condições de vida da maioria da população, sobretudo da classe trabalhadora rural e urbana.

Esse modelo, que privilegia a produção voltada à exportação e beneficia grandes proprietários de terra, fundos de investimento e empresas multinacionais, perpetua a exclusão social, a desigualdade e o desequilíbrio ecológico. A falsa promessa de desenvolvimento baseada na supressão de vegetação nativa e no avanço de monoculturas não se traduz em melhoria de vida para os povos do campo, das florestas e das cidades. Pelo contrário, promove a expulsão de comunidades tradicionais, o esvaziamento do interior do país, a insegurança alimentar e a migração forçada de milhares de pessoas que já não encontram condições mínimas de subsistência em seus territórios.

Neste cenário, se torna cada vez mais urgente e necessário o debate sobre a nacionalização das terras, como forma de garantir justiça social, soberania alimentar e preservação ambiental. Essa é a base para a democratização do acesso à terra, o fortalecimento da agricultura familiar, agroecológica e sustentável, e a valorização dos saberes e modos de vida dos povos do semiárido são caminhos concretos para a construção de um outro projeto de país. Enfrentar as mudanças climáticas exige romper com as bases estruturais da destruição ambiental, que estão enraizadas na lógica burguesa do sistema capitalista — uma lógica que coloca o lucro acima de tudo, e transforma a natureza em mercadoria. É preciso construir coletivamente alternativas que promovam a justiça climática, a dignidade e a emancipação da classe trabalhadora.

Nesse processo, o sertanejo não pode ser visto apenas como alguém que resiste por inércia às adversidades do clima. Ele deve ser reconhecido como sujeito político e protagonista na luta pela terra. Longe do estereótipo de mero "sobrevivente", o povo do semiárido carrega experiências valiosas de convivência com o território que precisam ser valorizadas e fortalecidas. A luta pela reforma agrária, nesse sentido, não se limita à distribuição de terras: é também a defesa de um modelo de desenvolvimento que respeite os limites ecológicos e promova justiça social.

A crise hídrica no Piauí evidencia justamente a urgência dessa transformação. Mais do que um fenômeno climático isolado, ela escancara os efeitos de um modelo de desenvolvimento que concentra terras, esgota os recursos naturais e invisibiliza quem vive e produz no semiárido. As consequências não se limitam à falta de água: elas se traduzem em lavouras perdidas, insegurança alimentar, êxodo rural e desgaste social. Por isso, reconhecer o sertanejo como protagonista dessa mudança é parte fundamental do enfrentamento à desertificação e à crise ambiental. É preciso que esse alerta seja ouvido e transformado em ação concreta, antes que a desertificação comprometa não apenas o solo, mas também as possibilidades de permanência com dignidade no campo.